Ano que vem farei meio século tendo moto. Desde os 11 anos que não fico sem uma. Seja grande ou pequena, tenho que tê-la. Moto para mim é algo mais que uma máquina; ela tem um significado de liberdade. Quando estou impaciente com o dia a dia, meu instinto de autopreservação fica me trazendo imagens de longas viagens sozinho com uma através de montanhas com paradas onde der na telha. Se eu ficar sem moto corro o risco de ficar sem essa válvula cerebral de escape.

Hoje tenho só duas motos pequenas, uma na praia e outra na fazenda, e sempre saio cedinho para longos passeios com elas. Cedinho todos estão dormindo e as estradas são só minhas. Não tenho nenhuma em São Paulo. A cidade está chata para andar de moto, tanto que quando pego alguma para teste praticamente só a uso nos fins de semana, saindo bem cedo e caindo fora da cidade.

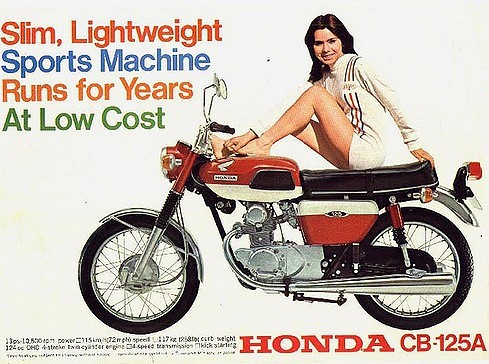

A primeira moto que tive, uma Honda S65, justamente de 65 cm³ e como a da foto de abertura aí em cima, meus irmãos e eu ganhamos de meus pais, que a compraram usada de um primo deles que comprara uma “bem mais potente”, uma Honda CB 125, que era uma graça de moto, com dois cilindros paralelos e dois escapamento que roncavam lindamente. Nas madrugadas de São Paulo, cidade vazia, de vez em quando passava uma figura soturna, um moço bem cabeludo numa dessas CB 125. Sei que era bem cabeludo porque naquele tempo não se usava capacete. Cabelos ensebados, escorridos e compridos, que lhe passavam abaixo dos ombros e ondulavam ao vento. Baixo e troncudo, casaco surrado de couro, cara séria, sempre sozinho. Os escapamentos de sua moto eram direto e suas saídas tinham sido alongadas e viradas para cima. Eu era um molecote e era legal de ver o cara esquisito passar. Bob Dylan e Rolling Stones faziam a figura de rebeldes, mas era só figura dos figurinhas. Os rebeldes mesmo eram anônimos.

A condição que meus pais impuseram era que a moto ficasse na fazenda, nada de cidade. Meu irmão não ligava para ela, então para todos os efeitos ela ficou sendo minha. As amigas de minha mãe ficaram escandalizadas com essa ousadia de nos dar moto. Criticaram. Diziam que era algo perigosíssimo, mas a resposta que recebiam é que minha mãe achava, com razão, que motos eram menos perigosas que cavalos, pois o cavalo volta e meia tem lá seus rompantes e faz besteira, enquanto que a moto só faz o que a gente manda. E como ela era boa cavaleira, conhecia e conhece bem os cavalos, e confiava nos filhos que tinha, creio que agiu certo.

Acho que agiu certo porque nenhum de nós se estropiou de moto, enquanto que com cavalos, que, claro que a gente continuou a montar direto, tomamos uns bons capotes em nossas saudáveis aventuras de moleques de fazenda.

Aliás, também não posso ficar sem cavalo. Desde meus quatro anos que tenho cavalo, mas essa é outra história, só que de amor. Talvez a atração de minha mãe por motos também tenha pesado na sua decisão. Ela logo aprendeu a pilotá-la e saía bastante com a “65” para passear com meu pai na garupa, até que ele também veio a aprender. Eu que o ensinei. Pode isso? Um fedelho ensinando o pai?

Demorou um pouco, devido à sua incompatibilidade com as máquinas, mas ele aprendeu direitinho e andava bem devagar. Sozinho ele não saía. Não via graça nisso. Só o fazia para agradar minha mãe, levando-a a passear na fazenda. Minha mãe, ainda hoje, com mais de 80 anos, adora motos. Sabendo disso, sempre a levo para dar umas bandas e sempre dou “umas puxadas”, que é como ela define as arrancadas fortes. Ela me agarra e lá vamos nós. Alegra-me ver como isso a remoça. Passear de moto lhe faz bem.

Mas não se preocupe, não, caro leitor, que não arranco tão forte. Não quero deixar a “minha velha” pelo caminho. Meu pai sairia da tumba e me daria um couro dos bons. Bom, até que não seria tão mal, já que tenho saudades até dos safanões que tomei dele. Naquele tempo tapas do pai não faziam mal. Faziam bem. Agradeço-lhe pelos tapões que levei e beijo suas mãos.

Compraram a “65” em 1967; bem no início da “invasão japonesa”, uma invasão mundial que quebrou as pernas de muitas tradicionais fabricantes europeias de motocicletas. Foi o início da popularização das motos. Antes disso, elas era só para os iniciados, os caras mais ousados. Foram os japoneses, principalmente através da Honda, que “domesticaram” as motos. Depois da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos injetaram dinheiro nos países perdedores, que estavam com suas indústrias totalmente arrasadas. Sugar a Alemanha, como fizeram após a guerra mundial anterior, a título de reparação pelos danos de guerra, tinha dado errado, pois causou revolta do povo e criou ambiente propício para o Hitler se dar bem, o que resultou na segundo conflito mundial. Então acharam melhor ajudar os perdedores. Daí que as indústrias, financiadas pelos EUA, que surgiram nesses países nasceram novinhas em folha, supermodernas, mais que as dos vencedores. Mérito deles, que souberam aproveitar a oportunidade. Iraque e Afeganistão não souberam. Preferem continuar se matando. A Honda foi uma que surfou essa onda.

A moto não é perigosa. Perigoso pode ser quem a pilota. Para se matar não é necessária uma moto potente; basta uma qualquer com um doido em cima. Sabendo disso, logo que alcançavam o chão com os pés ensinei minhas filhas a pilotá-las. Eu não queria que no futuro — futuro que hoje já é passado e presente — minhas filhas andassem na garupa de rapazes doidinhos. Eles que fossem na garupa e, caso elas que fossem, saberiam o que o piloto estava fazendo. Cansei e canso de ver moças na garupa de malucos, e sei que elas não fazem ideia do perigo que correm. Daí que com minhas filhas nada do sujeito se meter a bacanudo, senão vinha logo um duro e definitivo “Para que eu quero descer!”. Gosto das mulheres que sabem falar “não!”.

Fiz certo. Deu certo. Dá certo. Tudo o que o pai sabe fazer, e que os filhos na certa irão fazer, tipo dirigir, nadar no mar e no rio, andar a cavalo, pilotar moto, surfar, atravessar a rua, andar no meio do mato, lidar com maluco, passar rasteira em bêbado chato, essas coisas que oferecem perigo, os pais têm o dever de lhes ensinar direitinho e o quanto antes, se quiser que os filhos sejam verdadeiramente independentes e responsáveis, e não sejam mais uns desses milhares de bichos de goiaba que andam feito borboletas ao sabor dos ventos por aí.

Depois da “65”, quando eu já era um “experiente motociclista” de 13 ou 14 anos, ganhei uma Yamaha 100 L, de um cilindro (veja na foto mais acima). Foi uma fase boa de grana para meu pai e esse foi um presentão só para mim. A Yamaha tinha outra “100”, só que com dois cilindros, que era mais potente e roncava mais gostoso, só que era mais cara; e a minha, para mim, estava mais do que ótima. Tinha 9,5 cv, motor 2-tempos, claro. Com essa idade já comecei pernas fortes o bastante para dar umas voltas com a Honda 750 K do meu tio. Linda! Cor vermelha que tendia para vinho, quatro escapamentos, um para cada cilindro, um ronco fantástico com o qual nossos ouvidos ainda não estavam acostumados. Moto pesada e bruta para um rapazote, mas nada que com calma não se resolvesse. E está enganado quem pensa que fiz muitas loucuras. Dava só umas arrancadas onde podia, mas eu ainda não sabia chegar com segurança ao seu limite de giros, coisa que só comecei a fazer com uns 16 anos. Ela andava muito. Uma cavala.

Havia mais liberdade de escolha entre se arriscar ou não. Havia maior consciência do perigo, e isso implicava em criarmos maior responsabilidade. Hoje, de tanto que paparicam a todos, de tanto cuidado com que nos cercam, colocando-nos limites cá e acolá, parece que o sujeito apronta o diabo e quando se estrepa tem sempre outro alguém a culpar, tipo, “falhou o controle de estabilidade!”, “o ABS não é de última geração!”, “a moto não tinha o controle de tração e na chuva o cara acelerou um pouco mais e catapimba!”, “o socorro não chegou a tempo!”, “o carro acelerou sozinho!”. Oras bolas! Ninguém assume nada!

Na época, fim dos anos 60 e começo dos 70, não havia o costume de usar capacete. Ninguém usava. Um ou outro o usava na estrada, para viajar, mas na cidade praticamente ninguém. É de lembrar também que cinto de segurança não era obrigatório o automóvel ter, e, quando tinha, para nós era só coisa decorativa. E os capacetes, quando se popularizou seu uso, eram abertos, sem a queixeira. Talvez daí venha, até hoje, meu desconforto com os capacetes fechados. Quando o capacete se tornou obrigatório, isso na década de 80, passei a ir da fazenda para a cidade, o que dá uns 13 km de asfalto, sem capacete — isso já com a minha CB 400 (1981) preparada pela Projeto H, ou minha 750 K (ano 1974) preparada e com 880 cm³, ou minha XL 250 R (1982) —, e só o colocava ao entrar na cidade para não levar multa. Horrorizava-me com o quanto o danado me esquentava a cabeça. É muito mais gostoso andar de moto sentindo o vento e a brisa na cara.

Hoje parece um absurdo toda essa falta de segurança, mas na época não era. Fazíamos sexo sem camisinha. Cigarro não fazia mal. Lança-perfume só dava umas desmaiadas num ou noutro. Comida tinha que ter sal. Não era necessário que a mulher usasse borracha de enchimento e seu sexo não precisava parecer infantilmente pelado para que ela despertasse o desejo dos homens. Bastava-lhe ser mulher. E no mundo havia menos chatos metidos a besta se metendo a mandar na vida da gente.

O sistema de hoje se resume a, sutil e sub-repticiamente, nos colocarem coleiras e nos tratarem feito tolos. Caminho errado. Não é por aí que o homem evolui.

Acho que vou deixar crescer o que me resta dos cabelos. Vou tirar o miolo do escapamento da minha Yamaha YBR 125, vou esticar e virar seu cano para cima, vou colocar meu casaco surrado de couro e sair soturnamente pelas madrugadas paulistanas, e não vou sorrir pra ninguém. Depois, volto para casa e minha mulher me faz um escalda-pés e me serve uma canja quente…

E vou ter que escutar:— Mas você, Naldo! Você… Tssk, tssk. Você não toma jeito.”

AK