Como meus leitores mais fiéis sabem, venho de uma família que gosta de carros — bem, quase todos. Especialmente meu pai e meu avô materno, além do meu tio político, o famoso tio César, aquele que teve vários Torinos e que dirige como os deuses. Digo tio político por obrigação de ser precisa e apenas para que quem me lê saiba algo sobre minha árvore genealógica, pois para mim é como se fosse tio de sangue mesmo. Tio queridíssimo, aliás.

Mas (porém, todavia, contudo, entretanto), casei com um maravilhoso sujeito que gosta de carros e entende bastante, mas vem de uma família em que ninguém sabe lá muito mais do que carro é algo que se move e que tem quatro rodas. Algum dia vou explicar mais sobre a parte da família política mais longínqua dele que, sim, entende do babado, mas restringir-me-ei aos fatos mais próximos desta vez para não me alongar tanto nem complicar as histórias. E caprichei na mesóclise pois fazia tempo que não usava uma.

São inúmeros os casos de coisas engraçadas ou mesmo exóticas que vi e vivi desde os tempos de namoro por total desconhecimento da família do meu marido a respeito de veículos — sem mencionar os que me contaram. Vale a pena ressaltar que todos os fatos ocorreram em tempos pré-internet quando não havia como pesquisar e os conhecimentos sobre mecânica e mesmo algumas coisas de normas de trânsito — ou melhor, o que fazer em casos de acidentes — não eram tão comuns. Habeas corpus preventivo estabelecido (não é agora que vou querer brigar com a família e muito menos com a cara-metade), vamos lá pois havia prometido contar alguns “causos”.

Recentemente, contei o do Passat. Quando meu marido era adolescente meu sogro comprou, por pressão dos filhos, um Passat, branco. Eu achava que era um TS, mas a cara-metade diz que era um LS. Como eles não tinham o hábito de tirar fotos (algo só adquirido depois de anos de convivência comigo), talvez nunca saberemos, mas é lícito supor que ele esteja certo e eu errada. Que era branco os dois temos certeza e sobre a história a seguir também.

Pois bem, um certo sábado meu sogro, que era pediatra, foi fazer um curso a poucos quilômetros da casa e foi com o Passat. Ele detestava dirigir, diga-se de passagem. Tanto que adorava cinema e ia todos os finais de semana. Se alguém na casa saía de carro aproveitava a carona. Se não, ia de ônibus, mesmo. Uma vez foi à padaria de carro e quando chegou em casa minha sogra, assustada, perguntou se ele tinha sido assaltado, pois havia voltado a pé. Não, apenas esqueceu que havia ido de carro e deixou o possante lá e voltou andando. Claro que tiveram de voltar para buscar o veículo. Isso é o que eu chamo de autoentusiasmo. Só que não, hehehe.

Meu sogro fazia qualquer coisa para não dirigir e quando saía com os filhos ou mesmo com minha sogra, sentava no banco do carona. Mesmo em épocas em que era raro ver um casal num carro e a mulher dirigindo (ele nunca se importou com esse tipo de coisa), era sempre minha sogra quem estava ao volante. Mas naquele dia do curso ele ia sozinho, ninguém estava em casa… enfim, a tempestade perfeita. Ele teve que ir de carro. Estacionou o carro de frente para a parede, assistiu a aula e, na hora de ir embora, entrou e tentou engatar a marcha à ré. Entrou a primeira e, claro, o carro foi um pouquinho para frente. Nova tentativa e nova adiantada. E assim mais algumas vezes até que a parede se recusou a se mexer, a ré se recusou a entrar e ficou claro que teria de buscar outra solução para isso. Meu sogro então resolveu ligar de um orelhão para a própria casa para ver se alguém já havia voltado. Estávamos meu marido (então namorado), meu cunhado (naquela época nós não ficávamos sozinhos) e eu. Para piorar, quando meu marido atendeu o telefone, não se escutava nada. Ele dizia “alô, alô” e nada do outro lado. E isso se repetiu umas duas vezes. Na terceira, irritado, meu marido disse “por que que todo fdp é mudo?” e desligou. Na quarta, meu sogro conseguiu completar a ligação (imaginem o estado de nervos da criatura, ainda por cima xingado pelo próprio filho pois ele, sim, escutava perfeitamente) e pediu que alguém fosse buscá-lo porque “a marcha não entrava”. Lá fomos meu marido e eu fazer um dos resgates mais patéticos e hilários da nossa história, pois obviamente na primeira tentativa a ré engatou perfeitamente e saímos os três em questão de segundos. Meu marido e eu entramos e saímos mudos porque logo vimos que o ar poderia ser cortado com uma faca de tão tenso e não havia clima para brincadeiras, mas foi difícil segurar a gargalhada. Tempos depois nós três ríamos da situação.

Em defesa do meu sogro, a marcha a ré do Passat era muito, muito perto da primeira marcha e não era difícil errar. A alavanca era muito curtinha, parecia mais um joystick, e era necessário pressioná-la para baixo e, ao mesmo tempo, trazer a alavanca um pouco para a esquerda, quase na posição da primeira marcha. Mas se a chance de alguém errar esse engate era de, sei lá, 20-30%, no caso do meu sogro era de 120%. Para ele, dirigir era algo muito próximo de uma ciência oculta que ele não dominava absolutamente.

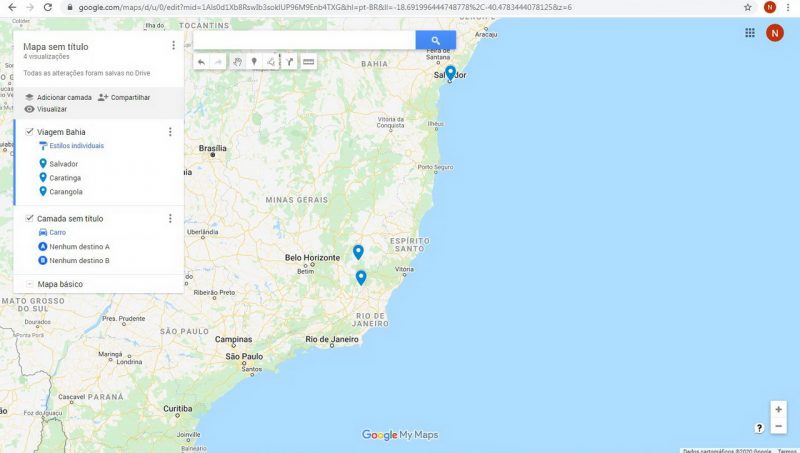

Parte do trauma com carros que meu sogro tinha havia sido piorado pela famosa viagem à Bahia. Ele mesmo havia nascido em Salvador e um belo dia a família resolveu ir visitar a parentaiada. Meu marido tinha então apenas 6 aninhos e por ser tão pequeno acharam melhor ele ir e voltar de avião com o avô paterno. A avó, o pai e a mãe foram de carro e os irmãos menorzinhos ficaram em São Paulo com a outra avó. Minha sogra, ao contrário do meu sogro, gostava de dirigir, mas, assim como ele, não entendia patavina de carro. Resolveram estrear o recém-comprado Gordini, depois de uma série de Fuscas.

Saíram de São Paulo, passearam todos por Salvador e, na volta é que toda a confusão aconteceu. Sabe aquele filme em que tudo dá errado? Pois é. Bem isso. Minha sogra ao volante, e em algum ponto perto em Minas Gerais, o motor do carro esquentou. Ferveu mesmo. Totalmente. Quando conheci meu marido a história que rolava na família era algo assim como que havia sido uma obra do acaso, um defeito mecânico, mas depois soube que minha sogra, acostumada com carros refrigerados a ar, simplesmente não sabia que o Gordini tinha radiador e que precisava colocar água. Pois é, não colocou água nunca e o motor queimou.

Ficaram então os três à beira da estrada, deixaram o carro em alguma oficina mecânica no raio que o parta e, de alguma forma, sem celular nem nada, acabaram comprando passagens num ônibus para seguir viagem rumo a São Paulo. Como azar pouco é bobagem, perto de Caratinga, ainda em Minas Gerais, o motorista do ônibus tentou ultrapassar um caminhão num ponto sem visibilidade e deu de cara com outro ônibus, na direção oposta. Como sói acontecer, por reflexo, jogou o veículo para a esquerda, que acabou capotando.

Não preciso nem contar a desgraceira que foi. Os passageiros das fileiras imediatamente à frente da avó, do lado direito, morreram. A avó ficou com a cabeça presa entre dois bancos. Meu sogro, que havia trocado de banco para ir para o lado esquerdo, ao lado da minha sogra, saíram com alguns machucados, principalmente dos pisões que levaram das pessoas desesperadas tentando sair.

Outros passageiros ficaram gravemente feridos. Acabaram todos num hospital-convento, levados de caminhão, de onde ligaram para o cunhado, que foi buscá-los com o motorista e a perua DKW de outro pediatra amigo. Ele conta que a estrada era um horror e os condutores, suicidas. Eles mesmos tiveram de jogar o DKW por três vezes para fora do caminho para evitar um choque frontal contra caminhões na contramão. O trauma na família foi tão grande que nenhum dos três voltou nunca mais à Bahia e acho que só o fariam se houvesse teletransporte. Tipo “Kirk para Enterprise” e, zoom! Lá apareceriam.

Mas, verdade seja dita, meu sogro já não gostava de carro antes disso. O acidente na volta de Salvador só piorou tudo. Minha sogra é que gostava de dirigir — e rápido. Mesmo quando estava perdida num lugar, ela engatava a quinta marcha e acelerava. Claro, perdia-se ainda mais em tempos pré-Waze. Quando foi lançado o Escort XR3 comprou um. Preto, com teto solar. Aí então que o “engatar a quinta marcha” virou uma tortura para meu sogro. Ele tinha até medo de entrar no XR3 e nunca sentou atrás do volante. Morreu sem ter dirigido o próprio carro.

Quando meu marido era pequeno, torcia para que a mãe fosse buscá-lo na casa do melhor amigo onde ia todo dia depois da escola, pois ela descia a Av. Rebouças (de três faixas) inteira — segundo a noção que ele tinha na época, em velocidade rápida. Quando era o pai, o retorno era pela paralela, a rua Cardeal Arcoverde, com mais trânsito, cheia de transversais e, claro, com o pé no freio. A passo de cágado, segundo conta. Ele não andava pela Rebouças porque achava “muito rápida”. Calculo que isso devia ser algo perto dos 60 km/h. Velocidade supersônica, diria.

Mas tem também o irmão caçula do meu marido. Um sábado à noite, quando nós éramos recém-casados, toca o telefone lá pela 1 da manhã. Era meu cunhado. Voltando de levar uma amiga em casa, nos confins da Zona Norte, batera com o carro num cruzamento. Ele, sozinho, contra um Monza com três sujeitos mal encarados. Ele morava com os pais, mas não quis preocupá-los e ligou para quem? O irmão mais velho, claro. Lá fomos nós dois ajudar a resolver a situação. Chegamos com nosso carro para dar algum apoio moral enquanto esperávamos o guincho e a polícia para fazer o Boletim de Ocorrência. De fato, os caras pareciam mal encarados, o lugar era escuro e só havia indústrias e depósitos fechados a essa hora e sem sequer guardas. Deixamos o carro dos meus sogros no meio do cruzamento, sinalizamos com o triângulo do carro dele e com o nosso e entramos nós três no nosso próprio carro, estacionado bem perto para ficar de olho para que o pessoal não fugisse do local. Na época, todo mundo achava que não se podia mexer nos veículos acidentados até a chegada da polícia.

Aquela foi a noite mais fria em sei lá quantos anos. Nós, que havíamos saído correndo de casa com a primeira roupa que encontramos, quase congelamos, pois o ar quente do carro (nosso Corcel II não tinha ar-condicionado) não vencia o frio e, claro, ligávamos e desligávamos o motor. Lembro dos rapazes se revezando para ir até o orelhão para ligar para a polícia para tentar apressar a chegada da viatura para fazer o raio do B.O e voltarem para o carro tremendo de frio.

A Polícia chegou lá pelas 10-11 horas da manhã. Qual foi a primeira coisa que disseram? “Pode tirar os carros do lugar”. Putz! Nos sentimos uns idiotas. E aí soubemos que poderíamos ter trocado dados, ter feito o B.O. posteriormente na delegacia, ou mesmo naquela noite (o carro do meu sogro andava, o outro não). Voltamos então, meu marido dirigindo o Passat todo amassado com meu cunhado ao lado, rumo à casa para ajudar o irmão na difícil conversa com os pais, e eu atrás dirigindo o Corcel.

Ainda este irmão caçula, dias antes do casamento dele mesmo, nos telefona num sábado à tarde e pede para irmos buscá-lo relativamente perto da nossa casa. Ele estava com a noiva no carro e havia sido assaltado a mão armada. Haviam levado o carro, mas ele, num reflexo daquele que não se sabe de onde surgem, pediu para ficar com a carteira e os documentos do carro e os caras deixaram. Lá fomos nós dois correndo resgatar os cunhados. Saímos pela vizinhança, pois o carro tinha bloqueador e achamos que poderia ter ficado parado por aí — segundo meu cunhado, os ladrões pareciam inexperientes. Pensando depois, inexperientes éramos nós, né? De fato, encontramos o carro, mas ficamos bem longe. Chamamos a polícia que chegou bem rápido. Enquanto isso, acho que meu cunhado pediu para minha sogra levar a chave-reserva até o local e em meio dia tudo se resolveu. Mas felizmente a polícia esperou a chave chegar e meu cunhado sair novamente com o carro. Vá que os ladrões estavam por perto?

Mas, justiça seja feita, este causo nada tem a ver com gostar ou não de carro nem com dirigir bem ou não. Diz mais sobre meu marido do que sobre o irmão dele. De fato, ele é tranquilo e tem calma, mesmo nas situações mais complicadas, além de ser paciente e prestativo.

Eu mesma acionei o marido uma única vez em todos estes anos juntos. Acionei não, tive de intimar. Saindo do jornal, lá pela meia noite e algo, já a uns 15 quarteirões de onde morávamos na época, ao passar por uma rua escura caí num buraco, rasguei um pneu do meu amado Corsa. Como tenho complexo de Mulher Maravilha e dificuldade em pedir ajuda, claro que abri o porta-malas, peguei o triângulo, as ferramentas e coloquei o macaco no chão. Mas aí começaram os problemas. Os parafusos haviam sido apertados em concessionária com máquina e eu não conseguia afrouxá-los com a chave de roda. Faltava força física mesmo. Como em pouco tempo já éramos uns cinco carros vítimas do mesmo buraco, decidi pedir ajuda. Dois outros motoristas disseram que sim, mas depois de trocar os próprios pneus. Bem, aí resolvi acionar o marido. Se todo mundo ligava para ele, por que eu não? Aliás, por que não pensei nisso antes? Celular na mão, explico: “Amor, está tudo bem comigo, mas caí num buraco e rasgou o pneu. Estou perto da praça Vitor Manzini, você poderia vir me ajudar?”. Resposta dele? “Mas, qual o problema? Você sabe trocar um pneu.” Aí meu sangue ferveu. Juro. “Eu dirijo há quanto tempo? Quantas vezes pedi para você vir me ajudar? Nenhuma, né? Se estou pedindo agora é porque preciso, então faça o favor de vir já”. E bati o telefone. Acho que não deu cinco minutos. Se eu sou meio Mulher Maravilha naquele dia ele virou The Flash. A primeira coisa quando chegou foi pedir desculpas. “Desculpa, por favor. É que acho que estou acostumado a que você seja tão independente que não sei o que fazer quando você pede ajuda”. Pois é, quando eu peço ajuda é porque preciso, né? E trocou o pneu rapidinho, sem nem fazer bico. Era questão de força, mesmo.

Depois de tudo isso, tenho certeza que o primeiro telefone de contato da família durante muito tempo foi o do meu marido. Assim, tipo discagem rápida. Lembro que na época eu brincava que íamos fazer algo assim como um 0800 para a família. Hoje, felizmente, o 0800 é o da seguradora. E se alguém me ligar, dou o número do meu corretor.

Mudando de assunto: como jornalista fiz o diabo para conseguir algumas informações. Sempre dentro de parâmetros éticos, é claro, mas não tenho culpa se alguém dizia algo ao meu lado num avião e eu escutava, certo? Ou num restaurante. Dessa forma, entre outras, consegui algumas histórias muito legais. Hoje isso está grandemente facilitado — mais ainda com a pandemia. As pessoas falam no celular como se só elas ouvissem. Tenho vizinhos que, sei lá por que, parecem ter sinal ruim de celular dentro de casa (o meu é perfeito, acho que vou sugerir que mudem para minha operadora) pois sempre saem na varanda para suas conversas. Escuto o tempo todo e em todo lugar papos que não gostaria — na rua, nas salas de espera dos consultórios, nos shoppings. Sinceramente, se fosse responsável pelo RH ou pela área de Compliance numa empresa chamaria os funcionários na chincha o tempo todo. Imagina se tem um jornalista ao lado? Ou um concorrente? Trabalhei em banco e em empresas de TI e eu era obrigada a fazer cursos periodicamente sobre segurança da informação e sobre como proteger os dados dos clientes e os nossos próprios. Esse pessoal nunca ouviu falar nisso?

NG