“Ettore Bugatti era um artista, pura e simplesmente; o que tinha de conhecimento científico resultou da experiência, além de uma inclinação mecânica natural, apoiada pelo dom da observação.” – Jean-Albert Grégoire

O lançamento recente do novo Bugatti Chiron trouxe à tona novamente as velhas controvérsias que apareceram originalmente com seu famoso antecessor, o Veyron. Muita gente acha que o carro é irrelevante por sua busca de velocidades finais teoricamente impossíveis no mundo atual. O meu ponto de vista, sobre o qual elaborei bastante aqui, é o exato contrário: o Bugatti moderno é relevante exatamente por isso, por não somente tornar possíveis velocidades incríveis (qualquer dragster pode atingir tais velocidades em pouco mais de 400 m) mas por tornar estas velocidades seguras e até banais, tendo-se espaço e visibilidade para atingi-las.

É um laboratório, um experimento patrocinado pelos 400 milionários que compram suas cópias particulares. Simplesmente um método para esticar as fronteiras do que é possível em um carro de passeio validado para venda no mundo inteiro, por uma empresa que sabe validar carro. O motivo por que 700 cv hoje são quase corriqueiros. Apenas a falha do Chiron em atingir os esperados 500 km/h é de lamentar aqui.

Mas o lançamento deste novo Bugatti, apenas o terceiro desde 1952 (quando foram feitos 7 tipo 101), me compele a fazer uma coisa diferente do que discutir a relevância de 400 ou 500 km/h. Me compele a olhar um pouco mais para trás no tempo, lá na origem desta fábrica, muito antes de o Grupo VW, que tem a Bugatti desde 1998, a reviver com o Veyron. A colocar tudo isso em contexto, contando um pouquinho da história do homem chamado Ettore Bugatti, e de sua maior criação, aquela que o diferenciou realmente de todos os outros, e de quebra se tornou o mais lendário carro jamais criado: O Bugatti tipo 41 “La Royale”.

Ettore

Entre 1910 e 1914, e depois de 1918 a 1939, Ettore Bugatti criou em seu cantinho da Alsácia, aquela região muito disputada entre a França e a Alemanha, pouco menos de 8.000 carros. Henry Ford, seu contemporâneo, produzia esta quantidade de Modelo T em um dia e meio. Conhecemos seus nomes hoje por motivos opostos, portanto; Ford por colocar automóveis ao alcance de todos, e Bugatti por criar exclusivas joias sobre rodas que continuam a mesmerizar uma multidão de fãs quase 100 anos depois de serem criadas.

A sua fábrica, uma antiga instalação de tingir tecidos (tecelagem era a especialidade da região) em Molsheim, era como uma pequena cidadela da Idade Média, bucólica, cheia de artesãos orgulhosos de seus ofícios, e com um senhor benevolente e protetor. Um desavisado podia imaginar que não se produzia nada de relevante ali. Ettore vivia nela com sua família, criava cavalos puro-sangue de raça com os quais visitava a fábrica, cultivava cerejas e produzia licor, e organizava eventos sociais como caçadas e outras festividades que tinham mais em comum com a nobreza medieval do que com as novas práticas esperadas de um empreendedor industrial do século 20.

Os possíveis compradores de Bugattis eram convidados a visitar a propriedade, ficar na sua casa de hóspedes, a “Hostellerie du Pur Sang”, administrada por sua filha mais velha L’Ebé (o nome vem das iniciais do pai, EB), e participar da vida da família por algum tempo, invariavelmente acompanhados de uma alegre e destemida trupe de pilotos e mecânicos de competição que sempre estavam por ali entre uma corrida e outra. Um ambiente eclético e variado, com gente de várias origens e nacionalidades, unidos pelas máquinas maravilhosas de Molsheim.

Diz a lenda que Ettore usava estas visitas para avaliar seus clientes, e muitas vezes recusá-los: a mais famosa dessas histórias conta que o Rei Zog da Albânia nunca teve um Bugatti Royale porque Ettore achou que “suas maneiras à mesa são horríveis”. Muito provavelmente estas lendas eram propagadas pelo próprio Ettore para aumentar a mística em torno de sua pessoa e seus carros. Tinham muito pouca verdade nelas, mas são interessantes para ilustrar, como parábolas, o que era a Bugatti em sua fase áurea.

Ettore vinha de uma família de artistas, e estudara arte na famosa Academia Brera de sua Milão natal antes de decidir seguir sua vocação de criar carros. Toda sua infância e adolescência foi vivida em meio aos amigos artistas de seu pai, Carlo Bugatti, ele mesmo um artista multimídia: embora famoso por sua mobília, era escultor, pintor e criava peças de vestuário e moda. Ettore tirou disso uma veia boêmia e artística que o seguiu por toda vida, e explica a beleza de seus carros, o cuidado na criação de cada detalhe deles, e sua vocação artesanal e gregária. Criava obras de arte mecânicas, para a os mecenas da nobreza europeia.

De 1924 a 1939 foi sua fase de maior sucesso, iniciada com o lançamento do tipo 35. Este pequeno carro de corrida é talvez o que melhor simboliza a marca: belíssimo, de proporções perfeitas, e cuidado no desenho não somente por fora, mas sim em cada minúscula peça escondida em suas entranhas. Seu comportamento ao funcionar era tão bravo, tão maravilhosamente sonoro, que parecia ser mais que uma máquina, parecia estar tão vivo quanto os garanhões puro-sangue inglês que Ettore criava ali na mesma propriedade.

Seu motor, um 8-cilindros-em-linha de comando no cabeçote com três válvulas por cilindro, de 1,5 a 2,3 litros, frequentemente com um compressor Rootes, era uma obra-prima estética, além de forte, sonoro e girador. O carro tinha belíssimas rodas de alumínio com tambores integrados, eixo dianteiro tubular com passagem de feixe de mola integrado, e um equilíbrio geral no comportamento em curvas apaixonante. Foi um dos carros de competição de maior sucesso da história, e 343 deles foram vendidos por Ettore em várias versões, sem dúvida gerando um alto e merecido lucro. No meio dos anos 1920 Bugatti tinha dinheiro e fama suficientes para realizar praticamente tudo que sonhasse.

A Bugatti até ali, como marca, era muito parecida com o que seria a Ferrari fundada no pós-guerra, em 1947: caríssimos puro-sangues de competição que podiam ser usados nas ruas, sua mística exponencialmente crescente advinda de sucesso nas pistas e um líder carismático. Mas algo aconteceria em breve que aumentaria ainda mais a mística de sua marca, e dele mesmo. Um carro que nada teria a ver com competições. Algo para humilhar os Rolls-Royces e Hispano-Suizas que então dominavam eventos sociais dos ricos e famosos. Um carro para reis.

La Royale

“Seus carros são magníficos para competição, senhor Bugatti, mas para um gentleman nada supera um Rolls-Royce.”

Segundo conta a lenda apócrifa, esta frase de uma senhora inglesa num evento social teria despertado em Ettore o desejo de criar um carro de luxo como nenhum outro. Na verdade, Ettore queria criar um carro de luxo que fosse o melhor e mais caro do mundo desde pelo menos 1913, como prova uma carta sua enviada neste ano para seu amigo, o Barão de Viscaia, onde descreve algo muito parecido com o carro que apareceu em 1926 como o tipo 41 La Royale.

O que aconteceu na verdade para impulsionar Bugatti foi a criação de um enorme motor aeronáutico de 16 cilindros em “U”, dois blocos separados de 8 cilindros em linha, encomendado pelo governo francês, mas que foi cancelado. Ettore se viu de repente com vinte e cinco enormes blocos de motor de oito cilindros em linha pagos pelo governo francês, agora sem uso. Era o que faltava para criar seu carro de luxo, e o que explica também o fato de que o seu plano original era fazer apenas 25 carros.

O Bugatti Royale é um carro de superlativos. Como nos modernos Veyron e Chiron, é uma busca pelo topo da pirâmide, um exercício de expansão das fronteiras do possível. Mesmo hoje, 90 anos depois de aparecer pela primeira vez, ainda é um carro inacreditavelmente superlativo.

Vamos começar pelo motor. São oito cilindros em linha, com diâmetro de cilindro de 125 mm e curso de pistão de 130 mm, para um total de 12.763 cm³ de cilindrada. O primeiro carro de 1926 tinha um curso maior, de 150 mm, para um total de 14.726 cm³. Mesmo com os normais 12.763 cm³, ainda é o maior já oferecido num automóvel produzido em série.

O motor sozinho media quase um metro e meio de comprimento por 1,4 metro de altura, e pesava nada menos que 350 kg, dos quais 100 kg eram do virabrequim somente. Como todo Bugatti então, tinha comando único no cabeçote e 3 válvulas por cilindro. Declarava-se 300 cv a 1.600 rpm, mas provavelmente este número era otimista, estimativas de hoje pairando ao redor de 250.

O carro onde era montado, claro, não ficava atrás. Usava rodas de 24 polegadas, as maiores já usadas em um automóvel, enormes peças de alumínio com tambores de 18 polegadas (457 mm) integrados. O câmbio, de três marchas, era localizado no eixo traseiro. O entre-eixos era de 4.300 mm, ou 45 mm maior que o comprimento total de um Golf. O comprimento total era na casa dos 6 metros. O peso variava com o tipo de carroceria usada, mas frequentemente passava dos 3.500 kg, o que no Brasil exigiria carteira de motorista categoria D para dirigi-lo.

Apesar disso, e do fato de que não contava com servo-freio ou direção assistida, parece que não era necessária força sobre-humana para dirigi-lo. Obviamente alguma força era necessária aos comandos, mas os relatos indicam algo agradável, seguro, e notavelmente veloz. Estradas travadas não são agradáveis num carro tão grande, claro, mas em autoestrada, em viagem, sua razão de ser, era muito bom.

O piloto Louis Charavel, que corria com o pseudônimo de Sabipa, em visita a Molsheim escreveu este testemunho incrível de um passeio no Royale, com Ettore ao volante, e em companhia de Meo Costantini e Jules Goux, no protótipo de 14,7 litros, então com carroceria tourer de sete lugares:

“O carro se mantinha na estrada com segurança, mesmo a indicados 145 km/h. Mas quando Le Patron atingiu 175 km/h eu comecei a me preocupar, pois ele já não dirigia assim há muito tempo, e eu sabia que à frente estava uma passagem de nível, seguida por uma curva à direita. Bem, o velho não tinha perdido a habilidade! Ele estava acima de 160 km/h, mas fez a curva com a segurança de um profissional. Nós, os três passageiros, nos entreolhamos e sorrimos, nos sentindo confiantes. Nas retas aquele leviatã de mais de três toneladas seguia impassível, perto dos 200 km/h. Simplesmente incrível.”

O chassi do Royale custava o equivalente a 30 mil dólares. Só o chassi, sem carroceria! Considerando que um Ford V-8 custava algo na casa dos 500 dólares, um Packard ao redor de três mil e um Duesenberg S, oito mil, é fácil entender por que apenas 6 carros foram fabricados, e apenas três vendidos. Mas a fama e a procura por eles cresceu sobremaneira desde então: especialistas concordam que é o carro mais valioso que existe, com um valor apenas mensurável se for colocado à venda em leilão público. Toda vez que isto aconteceu, se tornou o carro mais caro do mundo.

Se por acaso você se interessou e pretende comprar um, saiba que todos ainda existem. E para entendermos por que não basta apenas dinheiro para isso, sou obrigado agora, seguindo longa tradição do jornalismo automobilístico, a percorrer a história individual de cada um dos seis chassis originais. Permanece a melhor maneira de contar a história deste carro especial:

Chassi 41.110 – Coupé Napoleón

O primeiro e mais famoso tipo 41 ficou pronto em 1926, com o motor de 14,7 litros, e apareceu pela primeira vez no Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, no mesmo ano. Era uma prova importante, onde vários tipo 35 competiam, e cheio de autoridades e personalidades do ramo. Tim Birkin, um dos famosos Bentley Boys, que estava lá com seu 4,5 litros, conta sobre a primeira aparição do mais incrível dos Bugatti:

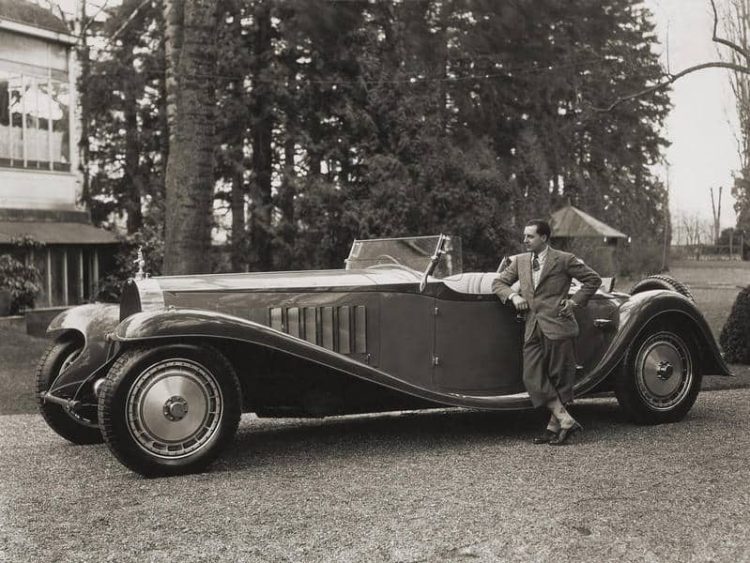

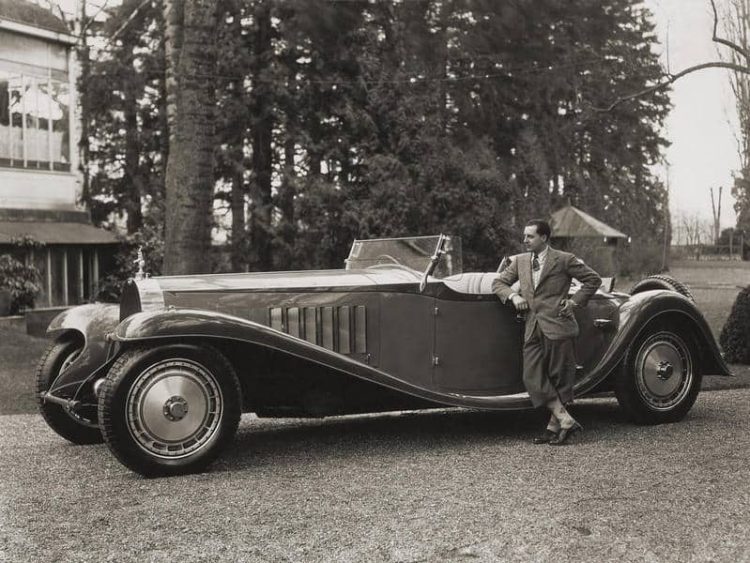

“Uma confusão danada começou na turba, todo mundo se acotovelando para ver alguma coisa. Gradualmente a multidão se abriu, e entre fileiras de alemães de olhos abertos e queixos caídos aparece… um carro absolutamente gigantesco. Nele, reclinado na traseira como um imperador romano nos dias de glória do império, o seu criador em pessoa, ninguém menos que o grande, o sublime Ettore Bugatti. O evento seria claramente grandioso, se Ettore o escolhera para mostrar algo tão incrível.”

O protótipo tinha inicialmente uma carroceria aberta, tourer, de sete lugares, retirada de um Packard que Ettore comprou em 1924 para usar de alvo para este projeto. Este carro viajou muito com Ettore ao volante: foi à Espanha para ser mostrado ao Rei Afonso, notório entusiasta que acaba por comprar um Duesenberg (e ser deposto depois), e à Itália para um encontro com Benito Mussolini. Bugatti não se cansava de mostrá-lo individualmente a pessoas que poderiam comprá-lo, mas sem nenhum sucesso.

Consequentemente, resolveu mudar a carroceria para algo mais atraente: primeiro um cupê de dois lugares, depois um sedã de 4 no estilo fiacre, desenho adorado por Bugatti mas não muito popular com o resto da humanidade, foram montados nele. Em seguida Ettore encomenda um cupê de 4 lugares ao encarroçador Weymann, de Paris, que cria um sóbrio e luxuoso carro, com baú de carga separado revestido de suave couro de porco.

Ettore usava este carro como seu transporte para Paris, onde ia regularmente, e certa vez, depois de um almoço particularmente saboroso e agradável na capital, voltando para casa adormece ao volante e tem um acidente, quase destruindo completamente o primeiro tipo 41. O carro é reparado em Molsheim por seu filho mais velho, Jean, que então praticamente cuidava da fábrica no lugar do pai. Jean era um designer mais habilidoso do que Ettore, e viria a criar vários desenhos clássicos e imortais como o tipo 55, e os Tipo 57 Atalante e Atlantic, este último um dos mais influentes desenhos de carroceria da história.

Jean obrigou seu pai a abandonar o volante depois do acidente. Seria dali em diante conduzido por seu chauffeur, o motorista Toussaint, e para isso cria uma carroceria especial para o Royale de Ettore: um coupé de ville, desenho no qual o motorista fica no lado de fora e o lugar dos passageiros é fechado.

Mas o coupé de ville de Jean não era usual e corriqueiro. Levava este tipo de desenho de carroceria, normalmente formal e antiquada, a outro patamar de beleza e sofisticação: para-lamas de desenho magnífico, para-brisa baixo, teto de vidro na traseira e uma linha divisória de dois tons na lateral que inspirou o Chiron, agora em 2016. Magnífico e belíssimo, a carroceria era tão especial que recebeu um nome próprio: Coupé Napoleón.

Como se tudo isso não bastasse, este primeiro Royale tinha também desde o início uma outra ligação artística com a família de Ettore. O seu irmão mais novo, Rembrandt Bugatti, foi um escultor nato que desde pequeno mostrara talento incomum. Seus bronzes de animais são famosos, bem como o viés melancólico de toda sua obra. Rembrandt passou sua vida adulta em Antuérpia, na Bélgica, onde usava os animais do famoso zoológico como modelos. Rembrandt, porém, sofria de depressão e se suicidou tragicamente em 1918, aos 30 anos de idade. Ettore sentiu muito a morte do irmão mais novo, e tinha em sua fábrica um museu com suas obras.

Para adornar o radiador do tipo 41, então, e para fazer frente à cegonha da Hispano e o “Espírito do êxtase” da Rolls-Royce, Ettore usou uma escultura de Rembrandt: um elefante de pé. Nem todo tipo 41 o tinha, mas este sim.

O Coupé Napoleón permaneceu em uso por Ettore até 1939. Semanas antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, Jean morre tragicamente em um acidente perto da fábrica, testando um de seus carros. Ettore e a família se mudam para sua residência em Ermenonville, perto de Paris, onde, junto com os outros dois Royale da família, o carro é escondido atrás de uma parede falsa de tijolos no fundo do estábulo.

Ao fim da guerra, Ettore derruba a parede para colocar o Coupé Napoleón em uso novamente. Como já contamos aqui, porém, a França do pós-guerra era um lugar onde a vingança e os traumas de guerra eram passados a limpo. Ettore acaba por casar novamente com uma francesa para ser naturalizado e ajudar sua situação nos vários julgamentos de crimes de guerra que se sucedem. Em 1947, barrado na entrada de sua fábrica em visita a Molsheim com o seu Royale, resolve visitar o trecho de estrada onde morreu Jean, e ali mesmo, amparado pelo motorista Toussaint, sofre um derrame. Vem a falecer logo depois disso, e o seu Royale volta ao fundo do estábulo, junto com os outros dois da família, na propriedade de Ermenonville.

Em 1963, sua filha L’Ebé vende o Coupé Napoleón para os irmãos Schlumpf, história já contada aqui. A coleção dos Schlumpf é nacionalizada nos anos 80 e hoje é o museu “La Cité de L’automobile”, em Mulhouse, onde até hoje o carro pode ser visitado. Talvez o mais importante dos seis Royale, o carro de Ettore é a Monalisa do mundo do automóvel, uma peça de valor incalculável. E um testemunho vivo da ascensão e queda de seu criador.

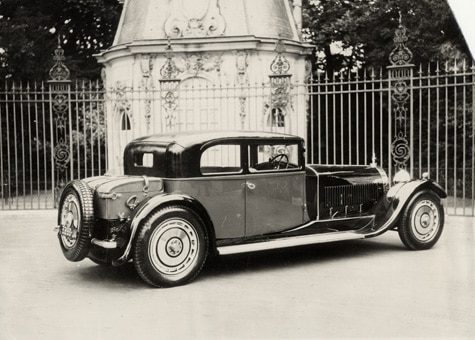

41.111- Coupé de Ville Binder

Originalmente vendido em 1932 para o milionário do vestuário Armand Esders, este carro é talvez o que originalmente tinha a mais bela e psicodélica carroceria. Criada por Jean Bugatti, era um roadster de dois lugares com os para-lamas mais longos e cuidadosamente desenhados da história, um par de curvas contínuas que atravessavam a lateral completa do carro de seis metros de comprimento. Pintado de verde claro, era belíssimo e extravagante; Esders pediu que não tivesse faróis pois nunca o dirigiria à noite.

Ainda antes da guerra, foi comprado por um político francês que encomendou uma carroceria formal e mais usável, no estilo Coupé de Ville, para o encarroçador Henri Binder. O terceiro dono do carro seria o rei Carol da Romênia, mas a guerra interveio e Carol nunca recebeu seu Royale; o carro foi escondido em galerias de esgoto em Paris durante todo o conflito. Depois disso passou alguns anos na Inglaterra, até ser vendido para os EUA nos anos 1950. Ali trocou de mãos algumas vezes e foi restaurado nos anos 1960, acabando na Coleção Harrah em Reno, Nevada, de 1964 a 1986.

Nos anos 1990 o próximo dono, o General William Lyon, colocou o carro à venda algumas vezes, sem sucesso, até que em 1999 o carro passou às mãos do dono atual: a VW, dona da Bugatti. O carro é usado em eventos promocionais desde então. Algumas fontes garantem que o dono é na verdade Ferdinand Piëch, que apenas empresta o carro à marca que ele mesmo trouxe das cinzas. O que se sabe com certeza apenas é que o general americano embolsou pelo menos 20 milhões de dólares quando vendeu o carro em 1999.

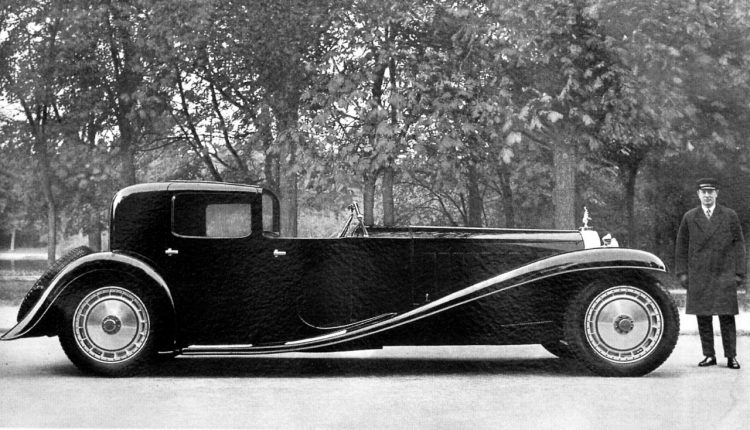

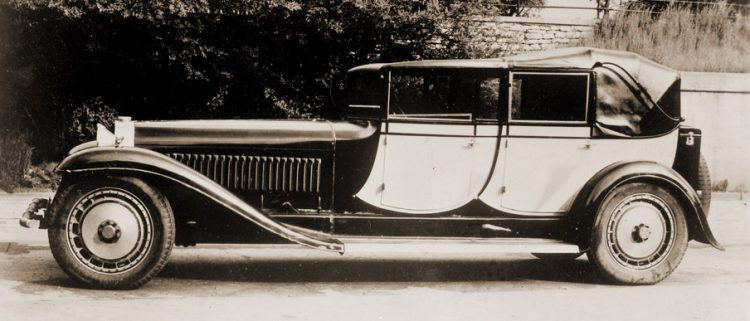

41.121 – Cabriolet Weinberger

O terceiro carro foi vendido para um ginecologista alemão chamado Josef Fuchs, também em 1932. Herr Doktor Fuchs especificou uma carroceria conversível de quatro lugares e duas portas para a Weinberger, de Munique.

O bom doutor logo percebe que a Alemanha não é um bom lugar para se ficar com Hitler no poder, e se muda com a família primeiro para a Itália, depois para Xangai, na China, onde passa alguns anos. Pode-se só imaginar o que pensaram os chineses daquele médico alemão com seu gigantesco carro francês… Depois de alguns anos, o doutor e sua família se mudam definitivamente para Nova York, em 1937. Armazenado na garagem de Fuchs durante a guerra, a água dentro do motor congela e trinca as laterais do bloco. Com dificuldades em consertar o carro, o vende para um ferro-velho.

Neste momento entra em cena Charles “Charly” Chayne, na época engenheiro-chefe da Buick. Chayne era apaixonado por carros antigos e em breve seria promovido a vice-presidente de Engenharia da GM. Sabia do carro do Dr. Fuchs e mantinha amigos de olho em seus movimentos, e quando sabe de sua nova casa no ferro-velho, parte imediatamente para lá e arremata o carro. Dizem que pagou 360 dólares, mais 25 de transporte. Corria o ano de 1946.

Chayne reforma o motor e o carro, mudando a cor dele para branco (era preto), com detalhes e teto verde escuro. Dizem que gastou mais de 10 mil dólares, uma fortuna então, para tornar o carro usável de novo. Mais que apenas reformar, o engenheiro Chayne o melhorou: criou um novo coletor de admissão para quatro carburadores modernos no lugar do único original. Usou o carro assim regularmente, acumulando impressionante quilometragem, por dez anos. Depois disso, graciosamente o doou para o Museu Henry Ford, onde ainda hoje pode ser visto, capô aberto e com os quatro carburadores ainda lá.

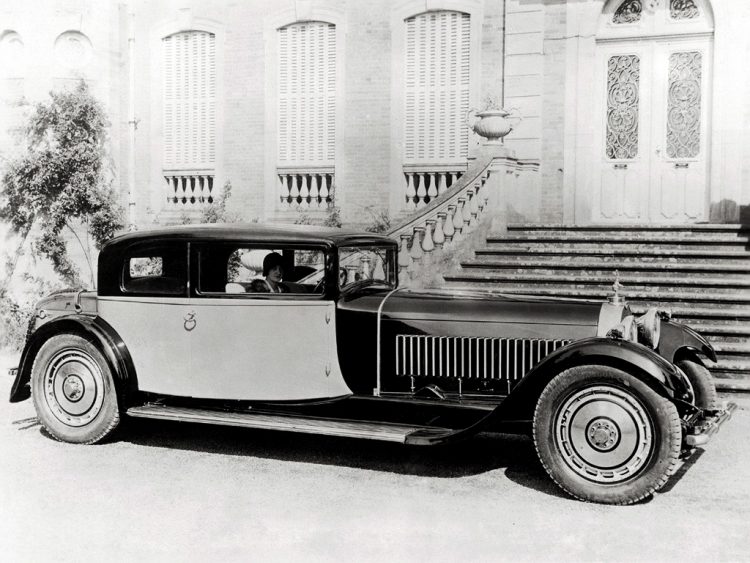

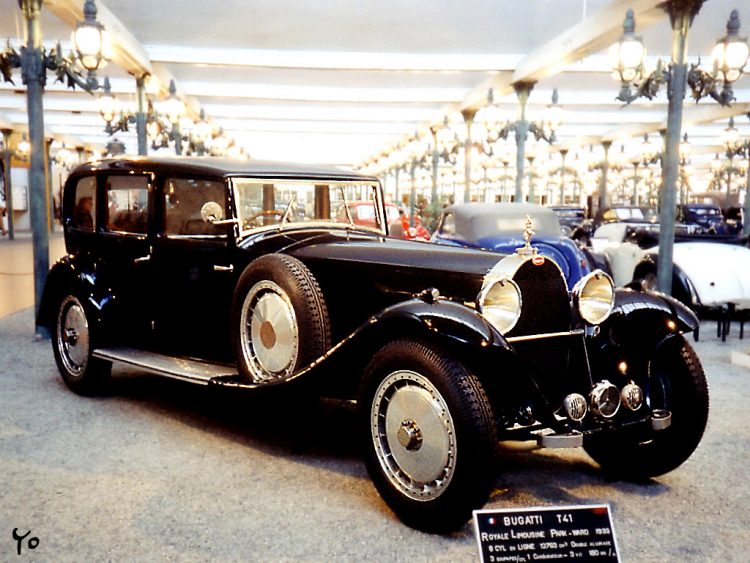

41.131 – Limousine Park Ward

O quarto carro foi vendido para a Inglaterra, onde recebeu uma carroceria formal tipo limusine na Park Ward. Foi encomendado pelo Capitão Cuthbert W. Foster, herdeiro de uma cadeia de lojas de departamento americana por parte de sua mãe, e entregue em 1933.

Depois de uma série de donos ingleses nos anos 1940 e 1950, é vendido para o colecionador americano John Shakespeare, então dono da maior coleção de Bugattis do mundo, com mais de 30 carros. Em 1963, Shakespeare, então em dificuldades financeiras, vende sua coleção inteira para os Schlumpf, e por consequência a Limousine Park Ward do Capitão Foster pode ser vista hoje ao lado do Coupé Napoleón de Ettore no museu “La Cité de L’automobile”, em Mulhouse.

41.141 – Voiture Kellner

41.150 – Double Berline de Voyage

O quinto carro era um duas-portas de quatro lugares criado pela Kellner, e o sexto, um sedã conversível no estilo antiquado fiacre, feito pela própria Bugatti. Ambos nunca foram vendidos, permanecendo com a família Bugatti, e escondidos atrás da parede falsa de tijolos no estábulo em Ermenonville junto com o Coupé Napoleón de Ettore.

Em 1950, Briggs Cunningham foi à França com uma equipe de dois Cadillacs para competir na 24h de Le Mans, como o Belli já nos contou aqui. Um amigo dele chamado Cameron Peck era então um colecionador compulsivo, dono de mais de 250 clássicos. Peck ligou para Cunningham e pediu para ele aproveitar a viagem e visitar a filha mais velha de Ettore, para conversar sobre os três Royale da família. Se ela os vendesse, Peck garantiu que ficaria com pelo menos um. Pelo menos um!

Cunningham não era fã da marca como Peck, mas era entusiasta e não ia perder esta chance de um encontro com o mais lendário dos Bugatti. Um amigo seu em Paris, John Baus, conhecia Roland Bugatti, o mais novo dos filhos de Ettore do primeiro casamento, e este arranjou o encontro com sua solteirona irmã mais velha, L’Ebé Bugatti, em Ermenonville. Lá, com Baus como tradutor, tomaram café e trocaram amenidades como só gente com muito dinheiro faz, até que Cunningham perguntou se ela venderia os carros. L’Ébé responde que não venderia o carro de seu pai (o Coupé Napoleón), mas os outros dois poderiam sim ser vendidos para o simpático milionário californiano.

Cunningham é levado então ao estábulo, onde, encostados de traseira lá no fundo, lado a lado, vê não um nem dois, mas três dos mais lendários carros já criados. Os dois carros à venda foram comprados por Cunningham, mas ele logo decidiu que o dele seria o Kellner; achou o Berline de Voyage muto feio e só o comprou para que seu amigo Peck pudesse também ter um Royale. O preço? Um pouco menos de três mil dólares cada (incluso aí uma revisão completa na fábrica da Bugatti, tocada então por Roland, mas fazendo peças aeronáuticas e não carros), e mais dois refrigeradores Frigidaire da General Motors. L’Ebé fez questão delas, uma raridade disputadíssima na França de 1950.

O Kellner Coach ficou na coleção de Cunningham até 1986, quando foi vendida em leilão por 9,7 milhões de dólares para o sueco Hans Thulin. Este por sua vez o vendeu, quando seu império colapsou, para um conglomerado japonês em 1990 por quase 16 milhões de dólares. Sabe-se que o carro foi vendido novamente em 2001, mas seu dono atual, até onde sei, é desconhecido.

O Double Berline de Voyage, o mais desajeitado dos Royales e também o último, depois de Peck acabou na coleção Harrah, de Reno. Depois disso, passou pela coleção de Tom Monagham, da Domino’s Pizza, e hoje faz parte da coleção Blackhawk.

Além dos seis carros originais, o museu La Cité de L’Automobile reproduziu o famoso Esders Roadster usando peças de reposição da fábrica. Tom Wheatcroft também criou uma réplica perfeita do Coupé Napoleón para sua Donnington Collection. Os seis carros originais se encontraram apenas uma vez, no famoso Concours D’elegance de Pebble Beach, em 1985. Cinco deles se encontraram de novo em 2007 no Festival de Velocidade de Goodwood, para celebrar seu octogésimo aniversário. Eu particularmente acredito que uma peregrinação decente para um entusiasta é ver todos os seis durante a vida; eu mesmo já vi dois, no mesmo dia, quando fui a Mulhouse em 1987. Faltam quatro.

Apesar de ser uma companhia diferente, hoje dirigida por alemães, a Bugatti moderna tem muito, em minha opinião, da velha Bugatti de Ettore. Os carros ainda são feitos no mesmo lugar, e hoje a empresa de novo recebe os potenciais compradores ali com todo cuidado. É uma recepção formal e profissional, sem o calor e a alegria espontânea de outrora, claro, mas ainda os recebe. E o carro, gosto de imaginar, é tão exagerado e superlativo, com seus oito litros, dezesseis cilindros e turbos à vontade, quanto aquele gigantesco oito em linha de mais de doze litros que apareceu em Nürburgring em 1926.

Ettore, em algum lugar metafísico, tenho certeza absoluta, faz hoje um brinde ao novo Chiron e a sua busca pelo superlativo. E o faz finalmente ao lado de seu filho Jean e seu atormentado irmão Rembrandt, e de toda sua família, num barulhento e alegre jantar eterno, numa réplica perfeita de sua casa em Molsheim. Finalmente em paz, e com a certeza que seu legado permanecerá para sempre.

MAO