“É o treinamento da mão humana à perfeição que parece ser a característica dominante do lugar; isso e o ambiente artístico que paira acima de tudo. Tudo leva cuidado extremo, e nada é secundário: todas as portas da fábrica são de um belíssimo carvalho brilhante, cada dobradiça é uma peça sólida e pesada de latão altamente polido, e cada porta tem uma fechadura diferente da Yale. O Mestre carrega consigo, como é apropriado, a chave-mestra. Essas portas me fascinaram; cada uma delas tão completamente belas… Não, mais que isso: magníficas.” – Maurice Sampson, na revista Autocar de 14 de novembro de 1930, em matéria sobre uma visita à fábrica Bugatti em Molsheim, Alsácia.

Em um único dia, de férias na praia, em 1974, e usando apenas um violão, Peter Frampton compôs duas músicas: de manhã, “Show me the way”. De tarde, saiu dele “Baby I love your way”. O artista diz que até hoje está tentando lembrar o que comeu de café da manhã naquele dia …

Não é à toa; ambas são deliciosos clássicos imortais, e que junto com “Do you feel like I do? ”, formaram a base do álbum ao vivo “Frampton comes alive! ”, de 1976, que vendeu nada menos que 6 milhões de cópias, e ainda é um dos mais bem vendidos discos ao vivo da história.

Não é incrível? A vida inteira do artista, definida em apenas um dia. Como explicar isso se não por intervenção divina? Como coisas tão belas puderam se materializar nos dedos e na voz de uma pessoa, duas vezes no mesmo dia? Será que sempre existiram? Estavam por aí no ar desde o início dos tempos até Peter captá-las em pleno ar? Como explicar o milagre da criação? Eu não pretendo entender o divino, apenas admirá-lo profundamente.

Hoje Peter Frampton é um simpático velhinho careca que pouco lembra o cabeludo superstar adolescente dos anos 70, e continua cantando estas duas músicas com alegria e entusiasmo. “Acoustic classics”, sua recente releitura básica de voz e violão de seus maiores sucessos, é um álbum belíssimo (escute um pouco dele aqui). Mas não parece que, desde aquele dia na praia, teve outra inspiração como aquela. Não é esquisito?

Mas arte é assim mesmo. Existe algo de divino e inexplicável nas obras de arte que nos tocam de alguma forma particular. Algo surreal em como elas aparecem vindas sabe-se lá de onde. A nossa vã filosofia falha completamente em explicá-la, em entendê-la, em classificá-la.

Isso não impede gente menos precavida de tentar. Arte hoje é um comércio, um negócio também, com uma vastidão de gente ganhando seu pão com ela, então o divino, o inspirado, a arte de verdade, cede lugar diariamente para coisas de fácil consumo. Ou pior, de fácil criação, sem o suor que famosamente deve vir sempre depois da inspiração, o lapidar minucioso que deve se seguir à ideia genial para que ela seja, bem, genial realmente.

Não se pode culpar ninguém por isso, pois Michelangelos e Peter Framptons não nascem todo dia, muito menos eles são capazes de sempre acertar em todas as suas obras. É necessário mover a indústria mesmo assim, todo santo dia, ou gente perde emprego.

Tem gente que exagera, porém. Achar que gente pelada cheirando o fiofó mutuamente é arte, me escapa completamente à compreensão. Hoje se convencionou dizer que qualquer coisa é arte, que as regras tradicionais não se aplicam por serem reacionárias. Politizou-se a questão, e claro, a discussão daí se tornou totalmente ilógica e imponderada. Dizer que qualquer coisa é arte certamente ofende qualquer artista de verdade, como ofende qualquer jornalista dizer que as notícias do Facebook bastam. E sim, sei que é como são as coisas no mundo de hoje, mas não deixa de estar completamente errado.

Claro que as pessoas podem gostar e até pagar para ver “performances” de gente cheirando rabo alheio, mas colocar isso na mesma categoria geral de coisas como o quadro “Campo de Trigo com Corvos” de Vincent Van Gogh, é definitivamente pedir demais. Se um é arte, o outro não pode ter o mesmo nome, sinceramente. Como me ensinou J.R. Guzzo (neste excelente artigo que vale a leitura):

“Não pode ser um pecado, certamente, aplaudir a qualidade superior de um tipo de arte que por consenso da imensa maioria, ao longo dos séculos, produziu maravilhas que estão entre as mais sublimes expressões do espírito humano. Não há nada errado com os critérios regulares de qualidade, técnica e talento que valorizam um quadro ou uma escultura. A arte clássica, além disso, não é uma inimiga da liberdade; inimigos da liberdade são os que querem mandar no pensamento dos outros. Mais que tudo, é preciso admitir que há, sim senhor, convenções em matéria de arte. Se você não gostar delas, paciência — são convenções fortíssimas, que definem o que é beleza, genialidade e excelência numa obra artística, e estão acima dos seus pontos de vista pessoais no assunto. É por causa delas que se considera a Pietà de Michelangelo uma obra de arte superior à estátua do ET de Varginha.”

Dito, isto, estabelecemos que a arte que falamos aqui é arte de verdade. Divina, bela, inspiradora, imortal, eterna. O termo “arte” vem do latim, e significa técnica e/ou habilidade, e, portanto, coloca claramente também que não é qualquer um que pode fazê-la; que é necessário aprendizado ou uma enorme habilidade inata para fazer arte. Uma obra é algo belo criado por nós, pessoas, a partir de nossa inspiração, técnica e trabalho duro.

O que nos leva, claro, ao automóvel. Pode um carro, hoje, ser tratado como uma obra de arte? Será que pode ser comparado a essas formas mais tradicionais de arte? Ou estaríamos cometendo aqui o mesmo pecado dos cheiradores de bumbuns em mencionar no mesmo fôlego da Vinci e Ferrari?

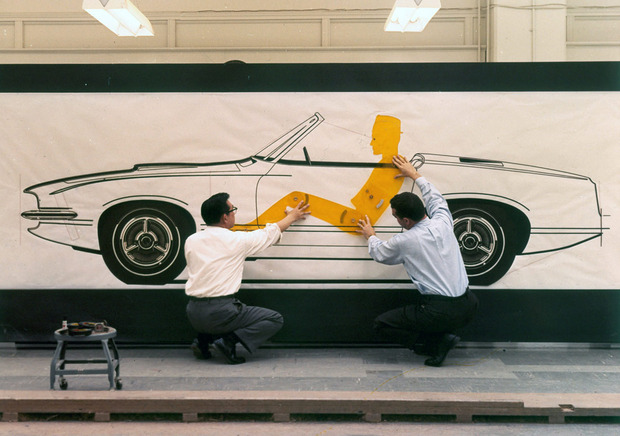

Se você prestar atenção, verá claramente que a técnica artística é aplicada sempre na criação de todo automóvel. Se você acompanha as publicações do Luiz Veiga aqui no AE, já sabe que todo carro nasce com desenho e pintura, à mão ou com ajuda de computadores, mas de forma totalmente artística. Depois o processo vai se afunilando com exigências técnicas e comerciais, cada vez menos artística e mais industrial, até que se torne um carro de verdade vendido ao público. Mas as técnicas, a habilidade artística continua imprescindível até a forma final ser definida: desenha-se perfis em escala 1:1, esculpem-se modelos em escala, depois em tamanho real. Massageiam-se superfícies e linhas até que fiquem geometricamente perfeitas, e coerentes e belas vistas de todos os ângulos possíveis. Arte pura, mas com um fim industrial.

O produto final pode não ser do seu agrado estilisticamente, mas objetivamente falando é uma escultura. Pelo menos o modelo final o é, e o que você compra na loja é uma reprodução móvel produzida industrialmente. É Arte sim, mais arte que cafungadores de fundilhos. Mas mesmo que esqueçamos por um minuto a técnica artística empregada para fins industriais, veremos que sempre existiu gente que trata o automóvel em si como arte pura, sem porém ou senão.

Ettore Bugatti é o mais famoso expoente do automóvel-arte: nascido de um ambiente e uma família de artistas, e sem formação técnica de engenheiro, Ettore era um artista, o automóvel apenas uma forma mais completa de expressar a sua alma. Podia ter sido escultor como seu irmão Rembrandt Bugatti, podia ser um artista multimídia como seu pai Carlo, mas preferiu o automóvel.

Desde criança Ettore aprendera com o pai que arte não pode ser ensinada; apenas as técnicas e habilidades podem ser desenvolvidas em academias, mas a arte de verdade, que vem da alma, só aparece para algumas pessoas. Se você não tem este talento, é melhor desistir, ou corre o risco de desperdiçar sua vida numa perseguição fútil. Disse ele:

“Nesse ambiente, desenvolvi a ideia de que a arte não pode ser aprendida. E que era mais prudente não perseverar se apenas um progresso medíocre fosse atingido. Mas até chegar a esta decisão, devo dizer que foi necessária alguma coragem, e inteligência, para entender e julgar se era digno da arte ou não.”

Coragem e inteligência com certeza. Achando-se inferior, indigno da arte clássica, criou ele mesmo uma nova forma de arte, bem mais técnica, com mais dimensões e emoções que poderia imaginar qualquer Michelangelo.

Não é à toa então que suas criações sejam a mais pura expressão do automóvel como algo divino; como algo que não apenas nos transporta, mas eleva a alma, nos traga alegria e emoção. Arte. Seus carros tinham um cuidado em todo detalhe de sua fabricação que era incomum, e quase nada de ferramental era usado, o carro todo criado por mãos de artesãos. Tal coisa elevava ao nível artístico algo que hoje em dia, com as automações e produção em massa, perdeu todo o brilho que existe em algo criado pelo suor de uma pessoa de verdade.

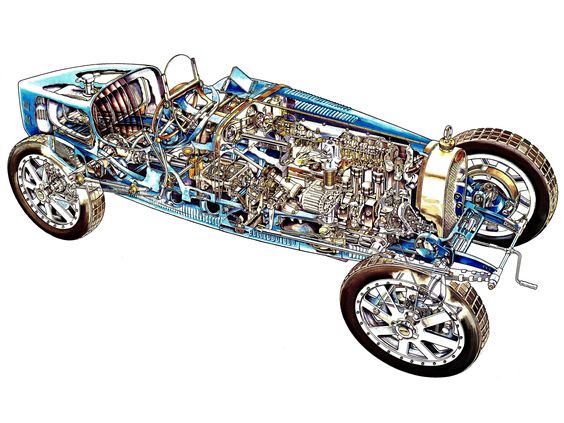

O Bugatti tipo 35, que apareceu em 1924, é talvez a mais artística de suas criações, sua Monalisa, seu Davi. As proporções são perfeitas, a cor, os detalhes e o cuidado na fabricação o fazem o mais maravilhosamente belo carro de competição que já existiu. Não belo de forma agressiva, mas de forma delicada, proporcional, perfeita. Quase feminina.

Como uma escultura, já seria digna de exposição, por seu cuidado em detalhes, por sua beleza e por ter sido todo feito à mão, todos os seus detalhes estilisticamente perfeitos à minúcia, cada parafuso e cada porca. Mas o tipo 35 é um carro, e por isso há mais que algo belo apenas, estático.

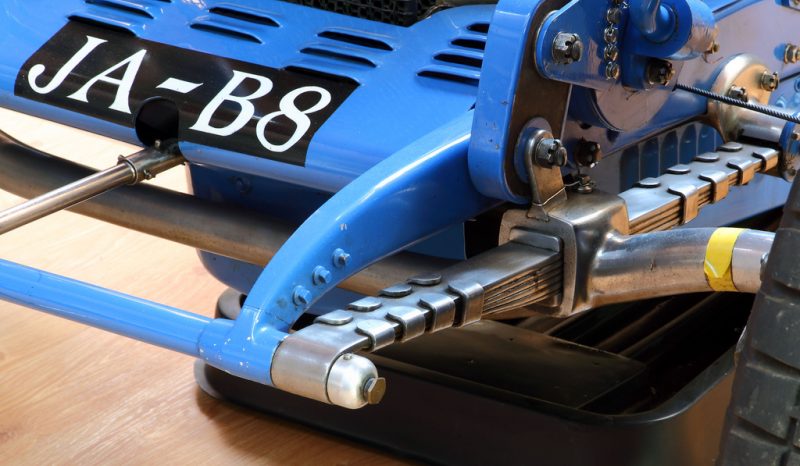

Primeiro, é um monumento à habilidade de moldar metal. De sua carroceria em alumínio batida à mão até as magníficas rodas de alumínio fundido que incorporam tambores de freio, passando pelo incrivelmente complexo eixo dianteiro tubular com passagens de feixe de mola perfeitamente retangulares. O carro inteiro não parece ter sido fabricado, mas sim nascido, feito algo orgânico, vivo. Olhando o eixo dianteiro, por exemplo, engenheiros podem imaginar mil métodos para reproduzi-lo, sem nunca acertar o processo real. Arte pura.

Mas ainda tem mais. O tipo 35 era também um carro de Grand Prix (hoje F-1). Assim, era então algo no topo da tecnologia de seu tempo, e altamente competitivo. A todas as dimensões estéticas e de técnicas de fabricação soma-se o fato de que é uma obra dinâmica, veloz, móvel.

E barulhenta… Nada soa como um Bugatti tipo 35, seu monolítico oito em linha, minúsculo e todo reto feito um prédio estatal, solta um berro incrível, inesquecível, que arrepia todos os cabelinhos do antebraço. Uma obra de arte que fala alto e com autoridade.

Nos EUA, Harry Miller foi muito parecido com Bugatti, e ambos reverenciavam seus respectivos trabalhos; falei bastante sobre Miller nesta reportagem aqui. Gente como Miller e Bugatti são a expressão máxima do automóvel como obra artística/artesanal, criados numa época sem legislações e tradições a serem respeitadas, por mãos humanas, sem um pingo de preocupação com eficiência empresarial. Arte no tradicional senso, aplicada a um novo meio, mas com a dimensão dinâmica, sonora e mecânica adicionada à tradicional estética artística.

Este tipo de arte lentamente foi desaparecendo, dando lugar ao frio negócio, e à mais gélida ainda mão de legisladores. Depois do ano de 1968, legislações começaram a ditar as características dos automóveis por força de lei. De emissões de escapamento até altura de faróis e para-choques, chegando à proteção de pedestre de hoje, as legislações tornavam difícil uma criatividade tão completa quanto a de Miller e Bugatti. Mas ao redor de 1965-1967, meio como num último suspiro, uma série de carros levariam a beleza estilística e mecânica a um nível nunca mais visto.

Um exemplo claro é o Lamborghini Miura. Criado por quatro jovens de menos de 30 anos, e lançado no finalzinho da era de ouro da criatividade automobilística em 1966, o Miura é um desenho quase impossivelmente belo. Linhas voluptuosas, suaves e agressivas ao mesmo tempo, tornadas possíveis por um revolucionário chassis que colocava o magnífico V-12 da marca atrás do motorista, transversalmente. Não era um carro de corrida como o tipo 35, mas era uma obra de arte de várias dimensões como ele: a beleza do som e da força do V-12 complementam a puríssima beleza de suas linhas por onde quer que ele passe. É uma arte que além da visão, estimula também os outros sentidos. O cheiro, o som, as vibrações, o barulho sublime.

O Miura não era, em seus íntimos detalhes, tão belo e bem cuidado como um Bugatti, claro. Já não era mais possível tratar cada parafuso como uma obra de arte; o preço do automóvel diminuíra sensivelmente, e não existia mais espaço para carros tão caros quanto um Bugatti. A ciência de tornar o automóvel mais veloz, rápido, confiável e durável exigia intercambiabilidade e a qualidade que só podia vir de ferramentais que criavam milhões de parafusos completamente iguais todo dia. Mas pelo menos, até à época do Miura, a criatividade ainda podia ser completa como nele, e o carro uma obra de arte, mas uma que passava a ser reproduzida em série.

Mas, e a tal inspiração divina sobre a qual falávamos antes? É possível um automóvel se materializar na mente de um artista feito um Frampton em Malibu? Claro que sim. Existem exemplos deste tipo também, apesar do fato de que, mais que qualquer obra de arte clássica, um automóvel requer muito trabalho e suor para ficar pronto. Como as obras clássicas, a inspiração é só uma parte da coisa, o trabalho subsequente para fazer a inspiração funcionar e aparecer ao mundo, frequentemente muito maior.

Anthony Colin Bruce Chapman também definiu sua carreira em pouquíssimo tempo, em momentos inspiradíssimos, meio que sem querer, durante o ano de 1956. Dois carros que definem os Lotus de rua até hoje, 62 anos depois.

O primeiro foi o Lotus Elite. Inspirado no pequeno roadster Berkeley com motor de motocicleta, Chapman resolveu criar seu primeiro carro de rua usando um monobloco em plástico reforçado com fibra de vidro. Usando um incrível motor estacionário (de bomba d´água para bombeiros) da Coventry Climax, levíssimo e potente, o seu Elite ainda é um dos mais belos carros já criados, e tecnicamente tão inovador quanto seus carros de corrida que o fariam famoso. Apesar do fracasso comercial, a excelência técnica e artística do Elite fizeram a Lotus entrar no mapa das grandes marcas. Tem gente que afirma que Chapman nunca mais fez algo tão bom.

Mas legal mesmo foi a forma que apareceu logo em seguida a sua mais famosa criação, o Seven. Chapman recebia em casa seu funcionário e amigo Gilbert “Mac” McIntosh e sua esposa. Hazel, a fiel esposa de Colin, cozinhou o almoço, e os homens estavam escalados para lavar a louça depois. Na mesa, depois do almoço regado a bastante vinho, a conversa, obviamente, se moveu para a Lotus, seus carros e seu futuro. A certo momento, Hazel expressou sua preocupação: com todo trabalho no novo Elite e o Lotus 11 de competição, a empresa tinha parado de produzir o Lotus 6 (fabricado de 1952 a 1955). O Seis era um carro muito parecido, na verdade, com o futuro Sete: um carro simples e barato, criado para que os entusiastas ingleses que o usavam com transporte durante a semana, mas que nos fins de semana se tornava uma supereficiente arma para as corridas amadoras tão populares na Ilha.

A preocupação de Hazel era a seguinte: a Lotus abandonou esses fiéis compradores. Seus carros se moviam para um patamar superior de preço e ambição, e com isso “our own boys” ficavam sem substitutos para seus já obsoletos Lotus 6. “A empresa foi fundada e cresceu vendendo para eles, Colin… Chega a ser um crime abandoná-los.”

O esperto Chapman, sempre pronto a aproveitar uma oportunidade que se apresentava, disse então: “Não seja por isso, querida! Se vocês lavarem a louça por nós, eu e o Mac começamos a checar a viabilidade disso já!” Hazel, já acostumada com o marido, disse que topava a troca, mas queria ver o resultado! Nada de ficar bebendo e papeando!

Quando chegou a sagrada hora do chá, lá pelas 5 da tarde, Colin e Mac já tinham feito uma checagem de peso e distribuição; uma estimativa de custo e de desempenho; e até alguns rabiscos de como seriam a estrutura e carroceria. Naquele ponto, os números pareciam tão bons que os dois se safaram de lavar a louça do chá também! No fim, trabalharam ininterruptamente até meia-noite, e quando chegaram no trabalho segunda-feira de manhã, o projeto de um novo carro oficialmente foi iniciado: o Lotus 7.

Pura inspiração, pouca transpiração, e uma das mais imortais criações da história do automóvel aparecia. Não é incrível? Eu não me canso de me impressionar com isso. E o Seven resultante? Pura arte dinâmica, sem preocupações estéticas. Um tipo diferente de arte, onde a aparência é subjugada pela função, algo cuja beleza não salta aos olhos, mas sim, a todos os outros sentidos. Um tipo de arte que não é aparente para pessoas normais, mas que não falha em emocionar profundamente quem realmente entende por que foi feita. Talvez seja assim que se sintam os entendidos frente a um quadro abstrato?

Não sei. Mas sei que o Seven é uma inspiração incrível, algo que parece ter sido captado no ar por Chapman, algo que sempre existirá. Como eu mesmo já disse:

“Que outro automóvel despreza tão completamente a necessidade de uma carroceria e de um desenho bonitinho? Que abandona moda se mantendo idêntico por 60 anos, e usando apenas a quantidade mínima de roupa para cobrir suas partes mais pudentas? Que outro carro, destituído de toda e qualquer gordura no corpo, tão comum desde tempos imemoriais na forma de cromados, frisos, guelras, barbatanas e outros adornos inúteis, se assemelha tanto a um atleta? Que outro carro destila tão perfeitamente o prazer ao dirigir a sua forma mais básica, essencial e perfeita?

Nenhum outro. O Seven é a expressão máxima do espírito entusiasta, um carro que carrega a simplicidade e a inteligência acima da glória, da fama e do status. Um carro onde todo excesso, todo o supérfluo, é deixado de fora de propósito, por um motivo, e não para ganhar um troco. Que não se importa em ser desconhecido e desprovido de glamour. Um carro que põe o prazer e a velocidade acima até daquela que é a função básica de todo automóvel, o transporte de pessoas, subvertendo assim a sua própria lógica básica.”

Isto, para mim, é a mais divina das artes.

MAO