O melhor carro esporte já criado.

Uma afirmação difícil de acreditar, se não tivesse sido feita repetidas vezes por publicações respeitadas mundialmente. E se não fosse também dita a respeito do mais caro carro do mundo, algo que por si só, por dar valor financeiro a esta afirmação, a confirma.

O Ferrari 250 GTO é rara unanimidade. Mesmo quem não gosta de Ferraris, mesmo quem acha Enzo a encarnação do coisa-ruim, não deixa de admirá-lo. E como não? Uma única combinação de ferocidade e docilidade, de complexidade mecânica com durabilidade em uso extremo, de feminilidade na aparência e comportamento com a masculinidade em aparência e comportamento. De seu berro arrepiante a 7.000 rpm, de seus doze minúsculos cilindros distribuindo sua sinfonia aos quatro cantos, da ponta de seu nariz afilado até a fim do spoiler rabo de pato lá atrás, a mais perfeita definição de puro-sangue que já existiu.

Um carro de competição de primeira linha, um carro esporte de rua inesquecível. Um dos raros casos em que o todo é muito maior que os componentes em separado, uma daquelas criações humanas com tanta personalidade e excelência que parece quase divina. Suas maiores qualidades são totalmente subjetivas, mas visíveis indubitavelmente para todo mundo, algo tão raro que parece, de novo, impossível de acontecer.

Um feroz carro de corrida dos anos 60, mas um que elogia um piloto inexperiente sem deixar de ajudar os profissionais a vencer. Um carro funcional, desenhado sem preocupação estética, mas que é lindo de morrer. E com um berro que rasga as estradas tão deliciosamente que faz muito marmanjo parar em pé, imóvel, e derramar furtiva lágrima de emoção.

Como explicar isso? Como entender de onde veio, como apareceu? É impossível. Só podemos listar os fatos, e esperar que eles nos levem a algum lugar. Contar sua história não explicará o Ferrari 250 GTO, tal qual a ciência não explica a criação. Mas é claro, isso não nos impede de tentar.

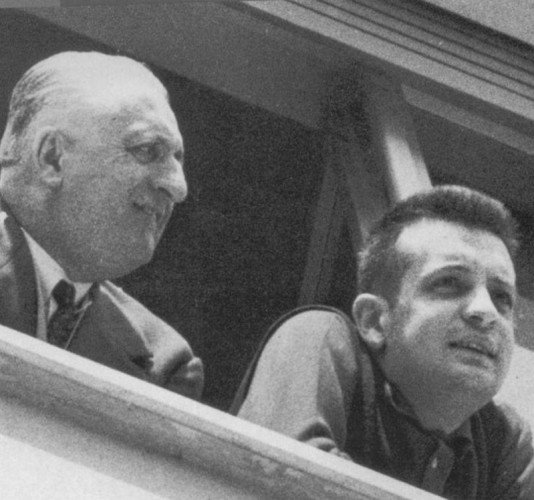

Os protagonistas

Enzo Ferrari era um piloto com uma incomum sede de glória. Mas era também inteligente, de uma forma rara: com a autocrítica suficiente para perceber suas deficiências. Lá pelo meio de sua carreira percebeu que nunca seria um Nuvolari, e isso não era aceitável para seu ego gigante. Além de piloto da Alfa Romeo, Ferrari aos poucos se tornou peça-chave na empresa também. Ajudou a trazer Vittorio Jano da Fiat para substituir Giuseppe Merosi, e com Jano uma nova era de sucesso se desenrolou na marca de Milão.

Administrou pilotos, cuidou de infraestrutura, e se tornou indispensável ao esforço de competições da Alfa. Quando seu primogênito Dino nasce em 1932, Ferrari abandona definitivamente as pistas, passo responsável para um novo pai de família em uma era em que a maioria dos pilotos não sobrevivia a uma temporada inteira.

Dino era tudo para Enzo; única coisa boa de um casamento para lá de esquisito, que até hoje é inexplicável para historiadores. Nem interesse, nem dinheiro, nem amor, nem obrigação; o motivo da união ainda é nebuloso. A história dos dois é de apenas conflitos e necessidade de se manter juntos em uma época e um lugar onde isso era imperativo.

Laura Ferrari nunca foi um amor para Enzo, mas era a mãe de Dino; por isso, e por isso apenas, devia ser absolutamente respeitada.

A Scuderia Ferrari foi equipe oficial da Alfa e construía carros de competição em Modena; Enzo administrava a equipe, os pilotos, a logística, tudo. Mas a política da empresa, naqueles anos confusos de pré-guerra, faz que a Alfa cancele o arranjo e o contrate como diretor de competição, um empregado apenas e não mais uma entidade independente. Não muito tempo depois, outra reviravolta na Alfa faz Enzo ser demitido. As duas quebras de contrato seguidas fazem dele um cara que mesmo sem elas já sabia muito bem cuidar de si financeiramente, um cara rico. Imediatamente monta uma grande fábrica em um terreno que comprara anos antes em Maranello para fazer ele mesmo carros de corrida. Mas mal começou, veio a Segunda Guerra Mundial.

Enzo Ferrari sai da guerra bem. Mostrou incrível habilidade em se tornar amigo tanto do governo (se filiou ao partido fascista, claro), quanto aos partisanos comunistas (ajudando-os secretamente). Era um aliado de todos os exércitos de ocupação alemães e americanos, neozelandeses, e sem esquecer o apoio a guerrilhas diversas. Uma pessoa universalmente respeitada, e com amigos em lugares-chaves. Ao fim da guerra isso não era norma:Ugo Gobatto foi assassinado a tiros em frente ao portão da sua Alfa Romeo. Edoardo Weber saiu de manhã para sua fábrica de carburadores a pé e nunca mais foi visto. Na Ferrari, nada mudou.

Enzo desejava apenas uma coisa em sua vida: a glória em pistas de competição. Via o esporte a motor como todo homem de sua época: a nova arena do circo máximo, onde o melhor e o pior de cada pessoa era obrigado a aparecer. Quase um chamado divino, um propósito para a vida impossível de recusar uma vez ouvido. Uma combate de onde se tirava glória e admiração, ou se morria tentando alcançá-la. A presença real e tangível da morte fazia de tudo aquilo algo real, importante, corajoso, sério. Enzo entendia isso profundamente, e exigia nada menos que dedicação total de seus pilotos. Para ele, era algo quase religioso. Se ele mesmo não conseguira glória como piloto, certamente conseguiria com sua marca, sua fábrica, La Ferrari.

E glória ele definitivamente alcançou nos anos 40 e 50. Ferrari mantinha sua Scuderia como na época da Alfa Romeo: ganhava dinheiro com prêmios de participação e vitória pagos por organizadores (metade para Ferrari, metade para o piloto, sempre. Não havia salário para pilotos, que por isso corriam em qualquer coisa e em qualquer lugar, para fazer algum), e com a venda de carros de corrida para amadores endinheirados. Fabricava menos de 500 carros por ano nos anos 50, pequeno como fabricante, mas com uma fama e prestígio incrivelmente grandes mundo afora pelas vitórias em pista.

Quando chega 1961, vemos a fama de Enzo Ferrari consolidada mundialmente. Pessoalmente, era uma pessoa ainda mais focada; desde a morte prematura de seu filho Dino (distrofia muscular aos 24 anos), tragédia que trouxe uma amargura que nunca mais o deixou, se afundara ainda mais no trabalho. Sua equipe era fortíssima, e seus carros, talvez no auge da sua dominação no cenário mundial. Mas a morte ainda era algo presente, diário: o título de campeão de F-1 do americano Phil Hill naquele ano se consolidou em uma prova onde o Ferrari do alemão Wolfgang Von Trips voou para cima de um grupo de espectadores, matando o piloto alemão e mais 15 pessoas.

Girolamo Gardini, filho único de um comerciante de Modena, entrou para a Ferrari em 1942, quando ainda se chamava Auto Avio Construzioni. Primeiro trabalhou em compras, mas durante os anos assumiu uma série de cargos administrativos até, em 1950, assumir o cargo de gerente de vendas da pequena empresa de Maranello.

Gardini é um dos heróis desconhecidos da Ferrari. É dele a estratégia básica que manteve a empresa viva e relevante até hoje, e uma das poucas marcas em que carros usados valem mais que novos. Gardini criou a máxima de que o cliente deve procurar a Ferrari, e não o contrário. Oferta artificialmente bem menor que a demanda. Conseguir um Ferrari zero-km, até hoje, é sempre igual: ou se espera em filas registradas por anos, ou se paga ágio em distribuidores especializados nesse tipo de coisa. Por isso também, o mercado de Ferraris usados ou clássicos é sempre tão disputado e cheio de gente. Poucas empresas resistem à tentação de cobrar mais por carros vendidos com ágio; afinal de contas outros estão lucrando em seu lugar. Mas é uma das mais importantes estratégias da empresa, até hoje, e uma das raízes do mito. Gardini fez atores de Hollywood, titãs da indústria, e cabeças coroadas se deslocarem até aquela cidadezinha perdida ao pé dos Apeninos, para pedir carros a Enzo.

Também foi o pivô do famoso acordo entre Ferrari e Pininfarina, que tornou a empresa um produtor “em série”: sempre disse que o ponto alto de sua carreira foi quando Pininfarina, em 1958, fez 100 carros exatamente iguais. No início dos anos 60, sua importância na empresa, associada à sua famosa lealdade ao Comendador, faziam dele praticamente o segundo em comando na Ferrari.

Giotto Bizzarrini era o filho de um engenheiro no interior da toscana, nascido numa cidadezinha com menos de 500 habitantes. Quando jovem, nada mantinha Giotto numa cadeira na escola. Pesca e principalmente caça era o que ele queria da vida. Inquieto e independente, por vezes sumia por semanas caçando no interior. Aos 18 anos descobre um amor pelo automóvel que o faria voltar aos estudos. Se forma em engenharia na universidade de Pisa em 1952. Vai trabalhar na Alfa Romeo em Milão, onde, debaixo de Consalvo Sanesi e Orazio Satta, se torna um habilidoso piloto de prova com conhecimento teórico; um engenheiro de desenvolvimento dinâmico de mão cheia.

No início de 1957, Ferrari precisava exatamente disso para conter as reclamações dos clientes sobre o comportamento dinâmico da 250 GT. Convidado por Enzo, Bizzarrini vai até Maranello com seu Fiat 500 “Topolino” modificado, com carroceria aerodinâmica de seu desenho e motor preparado. Anos depois Ferrari contaria a Bizzarrini que o contratou por causa de seu carro. Não porque gostou dele, e sim porque teve certeza que o jovem era corajoso o suficiente para andar em protótipos não testados, se não via problema em viajar até Milão com aquele obviamente precário e malfeito veículo…

Bizzarrini rapidamente faz sua presença ser notada em Maranello. Acerta o comportamento dos 250GT trocando a caixa de direção Ferrari por uma moderna e precisa caixa fabricada pela ZF, e acertando a rigidez das molas traseiras por meio de isoladores plásticos entre as folhas dos feixes traseiros, então com atrito excessivo entre elas. Depois disso, bastou recalibrar a carga dos amortecedores para a nova situação, e voilà: um carro transformado da água para o vinho. Gardini, principalmente, nota a grande influência de Bizzarini não somente em competições, mas em tornar os carros vendidos ao público mais benignos em comportamento, e portanto mais palatáveis a seus clientes.

É Gardini então, preocupado com os novos Aston Martin DB4 em competições de GT, que pede a Enzo que coloque Bizzarrini para criar uma nova versão do 250 GT que possa enfrentá-los de igual para igual. Giotto cria então o seu primeiro clássico imortal: reduzindo o entre-eixos de 2.600 mm para 2.400 mm, e aumentando a potência do V-12 de 250 cv para 28 0cv, fora minucioso ajuste de comportamento em curva, cria a Berlinetta 250 GT “passo corto”. Grande sucesso de vendas e nas pistas, um clássico imortal desejadíssimo hoje, e algo que, novamente, deixou claro a habilidade técnica de Bizzarrini.

Mauro Forghieri vinha de uma família com grandes vínculos em Maranello. Seu pai, Reclus Forghieri, era torneiro mecânico na Ferrari desde a época da Scuderia, e Enzo o tinha em alta conta. Quando seu filho se forma engenheiro pela universidade de Bolonha, obviamente pede a Enzo para que o contratasse. Este, sempre pronto a fomentar lealdades enraizadas, prontamente contrata o jovem Mauro, e o coloca em 1960, aos 25 anos, como assistente de Carlo Chiti, projetando carros de competição. O rotundo, divertido e pavio-curto Chiti tinha vindo da Alfa Romeo quando esta fechou seu departamento de competições. Acabara, em 1961, de ganhar o campeonato mundial de F-1 com Phil Hill e o seu 156, o primeiro Ferrari de Fórmula um com motor central traseiro.

O GTO nasce

Em março de 1961, aparece o Jaguar E-Type. Com carroceria aerodinâmica claramente inspirada nos D-Type que venceram La Mans, e um magnífico seis em linha com duplo comando de válvulas no cabeçote e 3,8 litros, Gardini fica preocupado. Custava menos da metade do preço de uma Berlinetta 250 GT, mas era mais potente, e segundo os testes iniciais publicados, capaz de chegar a 250 km/h, muito mais veloz que o Ferrari.

Na primeira prova em que os 250 GT “passo corto” e os E-Type se enfrentam, Oulton Park na Inglaterra, já em abril do mesmo ano, os Jaguar vencem. Gardini entra em pânico. Enzo chama Bizzarrini em sua sala, para uma conversa:

“Bizzarrini, precisamos de outro carro. Mas o material com que você deve fazê-lo é o mesmo de hoje. Pode nos ajudar?” Ferrari pede também total segredo neste novo projeto, apenas Gardini, Bizzarrini e Enzo saberiam sobre ele, o que, no futuro, causaria o boato de que o carro fora desenvolvido por Bizzarrini à revelia de Enzo, em segredo. Não é verdade, claro.

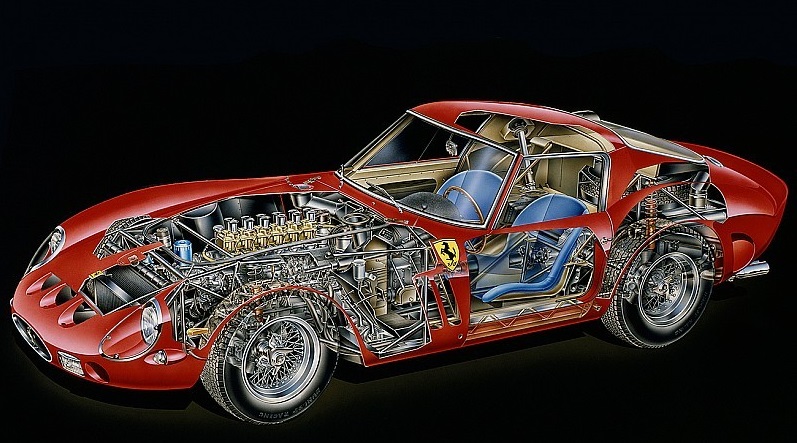

A estratégia de Giotto para o novo carro era baseada em melhorar o que se podia melhorar: concentração de massa ao centro do veículo, e o mais baixo possível, e aerodinâmica, área que interessava o engenheiro sobremaneira, e campo de estudos seus recentes. Uma oficina de portas fechadas foi preparada, e com um par de mecânicos escolhidos a dedo, Bizzarrini, sem saber, começou a criação do mais perfeito carro esporte já criado.

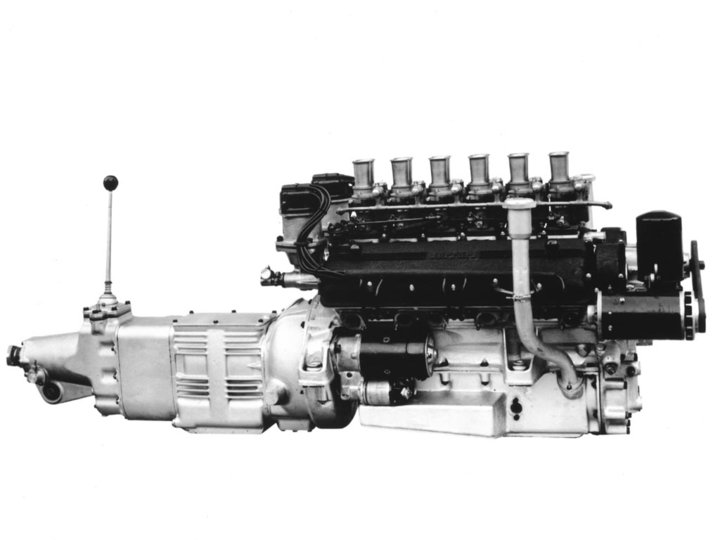

O motor era um velho conhecido: o pequeno V-12 a 60 graus fora desenhado no fim dos anos 40 por Gioacchino Colombo como um motor de monoposto de Grand Prix, com 1,5 litro de cilindrada e compressor. Não teve sucesso em seu campo original, mas nos anos seguintes, em cilindradas progressivamente maiores, se tornou a base da fama do Ferrari de uso misto, rua/competição.

Em 1961, era um V-12 de sete mancais que deslocava 246 cm³ por cilindro, superquadrado com 73 x 58,8 mm de diâmetro e curso, para um total de 2.953 cm³. Os comandos eram nos cabeçotes (OHC), um por bancada, acionados por corrente dupla, com duas válvulas por cilindro opostas operadas por balancins, e câmara de combustão hemisférica.

O motor era fisicamente pequeno, e todo em alumínio, e, portanto, era também leve. Era capaz de manter 7.500 rpm por longos períodos, outra coisa rara então. Uma unidade que apesar de já antiga, era estado da arte, bem mais leve, e com maior potência específica, se comparado com os ingleses Jaguar e Aston Martin. Para o novo carro, Bizzarrini pega a versão mais potente e desenvolvida do motor que estava disponível, originalmente criada para o 250 Testarossa de competição. Com seis carburadores Weber DCM38 duplos sem filtro de ar, cárter seco, taxa de compressão de 9,8:1 e velas do lado externo, eram 300 cv a 7.400rpm, exatamente 102 cv por litro, e 28 m·kgf de torque a 5.500 rpm. Fora o berro, claro.

O câmbio acabou sendo uma nova unidade que estava em desenvolvimento, com cinco marchas ao invés de quatro, e sincronizadores Porsche em todas as marchas à frente. O cárter seco permitiu montagem bem mais baixa do motor e câmbio no chassis; Bizzarrini também recuou o motor para trás o máximo que pode, para uma posição agora central-dianteira.

O carro todo, na verdade, foi rebaixado e recolhido para dentro de seu entre-eixos. O chassis tipo space frame em tubos de pequeno diâmetro soldados era novo e exclusivo, mas seguindo a tradição da empresa, e obviamente baseado na 250 GT passo corto, de quem herdava o entre-eixos. O eixo traseiro era ainda rígido e com feixes de molas semielípticas, mas uma barra Panhard central o localizava o lateralmente, e mais duas barras de ligação de cada lado mantinham todas as direções de movimento controladas. Os amortecedores eram a gás, telescópicos, fabricados pela jovem e inovadora empresa holandesa Koni, com molas auxiliares (coil-overs). Na dianteira, triângulos superpostos com molas helicoidais, Konis e barra estabilizadora.

Bizzarrini cobriu a mecânica com o mínimo de carroceria que pode, e usando tudo que sabia sobre aerodinâmica. Traseira truncada segundo os princípios do Prof Wunibald Kamm, frente inspirada nos Jaguar D e E-type, e uma infinidade de aberturas aeronáuticas para gerenciamento do fluxo de ar; por exemplo as duas saídas atrás das rodas dianteiras tinhas duas funções, a primeira saída da ventilação dos freios dianteiros, e a segunda, do radiador/motor. As aberturas em “D” acima da grade dianteira se tornariam a marca registrada do modelo, mas no primeiro carro ainda eram aberturas retas, cruas e realizadas sem muito cuidado estético.

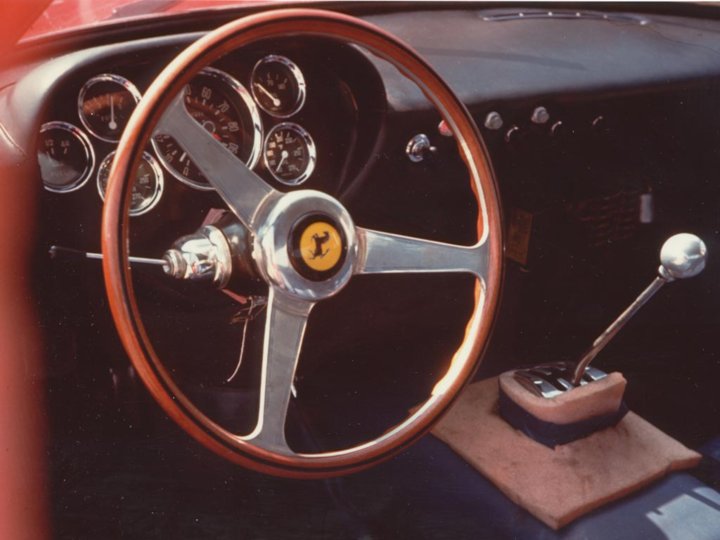

O carro por dentro era padrão competição: zero revestimento termoacústico, sem ventilação ou ar-condicionado, sem acabamentos. Nas portas as janelas eram corrediças, em plástico transparente, feito Kombi antiga. Na frente do motorista apenas os instrumentos Veglia, um volante grande de madeira, e uma alavanca de câmbio alta, com uma bola grande de metal escovado em cima, praticamente do lado do volante. Os bancos em concha eram simples e cobertos com pouca espuma e um tecido azul.

Com os novos freios a disco Dunlop nas quatro rodas (315 mm de diâmetro dianteiros, 297 mm de diâmetro traseiros, sólidos), rodas raiadas Borrani de 15 polegadas (6 polegadas de largura na frente, 7 atrás) e pneus Dunlop R6 de competição, pesava apenas 877 kg a seco. A capacidade do tanque, pronto para corridas de longa duração, era nada menos que 130 litros.

A carroceria não foi desenhada. Apenas foi criada a mão sem muito cuidado, neste protótipo inicial. Era feia, sem pintura, mal-acabada. Algo para cumprir uma função apenas. Era tão feio que recebeu o apelido “Il Mostro”, O Monstro. Mas eficiente: o piloto belga Willy Mairesse imediatamente cravou seis segundos a menos que o menor tempo da 250 GT “passo corto” em Monza, logo no primeiro teste. De cara, sem ajuste nenhum. Uma estrela nascia.

Ópera bufa

Mas essa nossa história estava próxima de uma reviravolta incrível, quase inacreditável vista de hoje. E tudo por causa de um improvável personagem: Laura Ferrari, a esposa de Enzo.

Não se sabe exatamente o porquê, mas quando a década de 1960 começa, Laura, então na casa dos 60 anos de idade e com toda aquela aparência de mamma italiana vestida de preto, começa a aparecer em corridas nos boxes da Ferrari, e também em momentos esporádicos e inesperados, na fábrica. E não só aparecer: se intrometer em assuntos diversos, para os quais ela obviamente não tinha qualificação nem muito menos autoridade para se meter. Enzo fingia que nada acontecia, e dava todas as indicações de que não gostava do assunto, deixando essa situação desagradável e indefinida amadurecer até um conflito aberto.

Existem algumas teorias para explicar os motivos desse repentino interesse de Laura na empresa. Alguns acreditam que, traumatizada com a morte do filho, ela apenas queria sair de casa e se ocupar. Alguns acreditam que fazia tudo aquilo a mando do Commendattore, que a usava como um par de olhos e ouvidos extras onde não podia ou não queria estar. Outros, têm certeza que ela estava simplesmente doida de pedra.

Não se sabe ao certo. Mas o fato é que era uma situação incrivelmente delicada e desagradável para os profissionais envolvidos, e que só podia acabar em confusão. Os que sofriam mais eram Carlo Chiti e Romolo Tavoni, respectivamente o engenheiro-chefe da Ferrari, e o gerente de competições. Eram eles que levavam a Sra. Ferrari para as corridas, e eram encarregados pelo seu bem-estar. Laura Garello Ferrari não facilitava em nada: pedia para parar em toda igreja ou marco turístico no caminho, deixando-os desesperados para chegar a tempo no autódromo. Laura andava sempre carregando uma mala cheia de dinheiro vivo, mas nunca gastava um tostão; na verdade saía pegando tudo que queria em lojas e ia embora, e os seus “criados” corriam a pagar, desculpando-se com o pobre caixa. Imaginem Carlo Chiti, famoso engenheiro da Ferrari, nesta situação.

Gardini, uma pessoa que naturalmente se tornou um segundo líder na empresa, não se conformava com aquilo. Frequentemente se metia em discussões acaloradas com ela, exigindo que deixasse a administração da companhia aos profissionais pagos para isso. Ao fim de 1961, a coisa toda chega a seu limite quando Gardini, discutindo com a Sra .Ferrari, “é atacado fisicamente”. Pelo que se imagina, deve ter tomado um belo tapa na cara.

Gardini decide primeiro conversar com todos os gerentes da empresa, para decidirem juntos o que fazer, visto que era um problema comum. Oito executivos se reúnem: Além de Girolamo Gardini: Carlo Chiti e Romolo Tavoni, claro. Depois Ermano Della Casa (Administração), Federico Giberti (Compras), Enzo Selmi (Recursos Humanos), Fausto Galassi (Gerente da Fundição) e finalmente, o gerente da engenharia experimental, Giotto Bizzarrini. Todos concordavam que algo devia ser feito, mas não se sabia como levar o assunto a Enzo Ferrari. A verdade é que todos morriam de medo dele. Acabam por concordar com uma ideia de Gardini: um advogado redigiria uma carta respeitosa ao Comendador, assinada por toda cúpula da empresa (os oito presentes), pedindo respeitosamente que ele mantivesse sua esposa fora dos assuntos de La Ferrari. Uma carta registrada desse tipo não poderia ser ignorada, afinal de contas.

E ignorada ela não foi. Nos dias que se seguiram à entrega da carta, nada se ouviu. A tensão no ar era tão densa que quase se podia vê-la como uma névoa pairando sobre tudo. Quase uma semana se passa, e a tensão é excruciante para os envolvidos. Será que ele não leu? Será que está pensando?

Terça-feira chega, e com ela a reunião semanal de gerência. Todos que entram na sala veem o Comendador sentado como sempre na ponta da mesa. Em sua frente, aberta, está a famigerada carta. Mas nada se fala sobre ela, para estranhamento de todos. A reunião transcorre normalmente, e o assunto não é levantado. Mas assim que Enzo sai da sala, o assistente do gerente de RH chama cada um deles a sua sala, onde uma carta de demissão os esperava. Toda a cúpula da Ferrari estava demitida. Se você encurrala um leão num canto, pode sair machucado.

Nenhum deles acreditou de imediato no que aconteceu, mas era verdade. De todos os possíveis resultados imaginados por eles, este parecia o menos provável. Todo mundo na rua! Incrível. Na “Noite do facão”, como o episódio ficou conhecido, todos os assistentes dos gerentes foram promovidos. Mauro Forghieri, por exemplo, então com 26 anos de idade, se tornou engenheiro-chefe no lugar de seu antigo chefe Chiti.

Mas um momento dramático estava para acontecer antes da noite acabar. Romolo Tavoni entrara na Ferrari ainda menino, e por muitos anos foi assistente pessoal de Enzo, antes de ser promovido a gerente de competição. Era um menino de Modena, criado desde pequeno na empresa, e idolatrava o Commendattore. Imediatamente percebe a burrada que fez, percebe que perderia a parte mais importante e sua vida, e vai até o escritório de Enzo, desesperado. Lá encontra seu assistente, agora promovido a sua função, na porta. Depois de muita discussão e drama, consegue entrar para falar com o chefe.

Pede perdão do fundo de sua alma. Chora lágrimas reais de arrependimento. Diz que faria tudo pela empresa, e pelo Comendador pessoalmente. Diz que voltaria a trabalhar por seu salário inicial de 20 anos antes. Ferrari escuta tudo em silêncio, impávido atrás de sua mesa, seus óculos escuros e seu grande nariz aquilino. Quando o pobre Tavoni termina de falar, finalmente diz:

“Eu agradeço tudo que você disse, porque me confirma que não estava enganado a seu respeito. Mas o que está feito não tem volta. Vá embora agora, e não volte mais. Você não trabalha mais aqui.”

O GTO sem seus pais

É assim então que Mauro Forghieri se vê com um projeto na mão sobre o qual sabia absolutamente nada. Poucos desenhos formais existiam, apenas o protótipo, Il Mostro, e nem ao menos uma conversa com Bizzarrini foi possível, para saber o que faltava fazer. Mas não havia outra opção ao jovem Mauro a não ser arregaçar as mangas e trabalhar.

Forghieri começa mandando um chassi novo e alguns desenhos para a Carrozzeria Scaglietti de Modena, para que uma carroceria definitiva fosse desenvolvida. Paralelo a isso, o trabalho de desenvolvimento dinâmico com o protótipo continuava.

Sergio Scaglietti apenas deu suavidade, proporção e um pouco de forma às linhas puramente funcionais de Bizzarrini. Mas o resultado é de perder o fôlego: linhas suaves e quase femininas, mas para-lamas largos e rodas na extremidade da carroceria dão uma pitada de testosterona e agressividade. Delicado mas obviamente forte e bravo, o 250 GTO é um dos mais belos carros já criados.

Existe uma lenda que diz que Bizzarrini acrescentou o “O” ao final do 250 GT para abreviar seu nome, Giotto, e só depois veio com a explicação de que a vogal vinha de “Omologatto”, homologado. Não se sabe a verdade, mas a explicação oficial é a segunda. A homologação, por sinal, exigia que fossem produzidos 100 carros, mas apenas 36 foram fabricados (incluindo alguns com motor de 4 litros, e outros com a carroceria diferente, série 2, de 1964); homologar carro de competição é uma arte arcana e inexplicável.

Mas é Forghieri que termina o carro e o transforma em vencedor. O desenvolvimento do GTO é uma grande escola para o jovem engenheiro, o primeiro carro de corrida que consegue colocar na pista sem ajuda de ninguém, sozinho. O conceito básico estava pronto, claro, mas não se deve subestimar o trabalho de desenvolvimento que se seguiu.

Phil Hill, campeão de F-1 e vencedor de Le Mans, recebe um GTO para a estreia do carro em Sebring 1962 (com o compatriota Richie Ghinter como segundo piloto), e imediatamente fica fulo da vida. Afinal de contas, a categoria GT é inferior à de protótipos, categoria que seria a apropriada para seu talento e senioridade na equipe. Mas isso passa rapidamente na corrida: o carro é tão bom que Hill quase vence os protótipos. Chega em segundo lugar na geral, primeiro na categoria GT.

Anos depois, quando escrevia para a revista americana Road and Track, explicou por quê:

“…nós tínhamos um dos motores de corrida mais flexíveis já criados. Você poderia ter dirigido o carro para o circuito através do trânsito pesado da cidade, e imediatamente levá-lo a rotação máxima de 7.500 rpm nas retas do circuito, sem qualquer problema. Na verdade, o GTO era muito mais fácil de pilotar que os protótipos Ferrari, com seus carburadores de venturis gigantescos. Nós nos divertimos muito incomodando os pilotos dos protótipos em Sebring, nas poucas vezes em que eles vieram atrás de nós para passar. Simplesmente pressionando o ritmo um pouco mais —como usar os freios mais agressivamente do que o normal — poderíamos frustrá-los por algumas voltas. Eles simplesmente não conseguiam passar por nós. Freávamos mais para dentro das curvas fechadas, e terminando de contornar a curva era só cravar o pé, enquanto os protótipos mais bravos eram pegos de calça curta em baixa rotação, putt-putt-putt-whoooooo, tropeçando para obter potência total. Quando limpavam a garganta, já estávamos na metade da reta, já indo 50 km/h mais rápido do que eles por causa da boa saída de curva, graças à flexibilidade do motor. Esse tipo de desempenho, combinado com a confiabilidade comprovada do V-12, também foi uma das principais razões pelas quais o os competidores amadores tiveram tanto sucesso com o GTO. Era comprar um e ser competitivo com equipes de ponta.”

Epílogo

Bizzarrini, Gardini e Chiti, ao sair da Ferrari, criam a ATS, com a ideia de fazer um Ferrari ainda melhor e vencer o Comendador em seu próprio jogo. Mas a empresa acaba sem fundos quando os investidores brigam, e fecha as portas sem ter vendido um carro sequer (mas seis protótipos do carro de rua existem, bem como alguns carros de F-1). Chiti acaba ganhando fama novamente com a sua Autodelta, a equipe semioficial de competição da Alfa Romeo. São de Chiti os incríveis Alfa Romeo P 33 dos anos 60/70.

Bizzarrini vai trabalhar para a Iso Rivolta em Varedo. Ao mesmo tempo aceita um contrato de Ferrucio Lamborghini para projetar um V-12 para sua nova marca, motor que lançado duraria décadas em produção. Quando Renzo Rivolta decide não competir mais com os Grifo A3/C de Bizzarrini, este começa sua própria empresa. Por anos produz uma série de carros interessantíssimos, mas acaba insolvente em 1969. Continua sua carreira como consultor (projetando inclusive o AMX de motor central sob contrato da American Motors), ativo por muitos anos. Ainda continua vivo, aos 92 anos, mas até hoje considera a sua assinatura naquela malfadada carta um grande erro da juventude.

Forghieri permanece como engenheiro-chefe na Ferrari até 1987, pouco antes da morte de Enzo em 1988. Se muda para a Lamborghini, então sob a Chrysler, para liderar o esforço da marca na F-1. Quando acaba esta equipe, vai trabalhar na Bugatti, revivida em 1991 pelo italiano Romano Artioli, perto de Modena, onde projeta o fantástico EB110. Mas a marca logo é fechada por tribunais italianos, e nosso amigo fica sem emprego. Abre uma consultoria que permanece ativa até hoje.

Enzo Ferrari, como sabemos, continua trabalhando em Maranello até seu fim em 1988. Seu filho bastardo com Lina Lardi, Piero, recebe o sobrenome Ferrari assim que Laura Garello Ferrari falece em 1978, e é o herdeiro da empresa. Hoje a fama e o prestígio de sua empresa, e seu nome, é mais reverenciado e respeitado do que nunca. La Ferrari permanece.

O 250 GTO foi grande sucesso em competições: campeão mundial de GT da FIA em 1962,63 e 64. Todo grande piloto da época ganhou corridas com ele, de Phil Hill a John Surtees, passando por Stirling Moss, Joachim Bonnier, Olivier Gendebien, Masten Gregory, Augie Pabst, Willy Mairesse, Umberto Maglioli, Mike Parkes, Lorenzo Bandini… a lista não acaba. Como se não bastasse isso, sua fama só cresceu desde então. Entre os entusiastas, rapidamente se tornou uma lenda, “o melhor carro esporte já criado”.

É uma coisa de conjunto. O carro é um daqueles onde tudo está no tamanho correto, do berro de 300 cv do V-2 à forma com que movia os 800 e poucos quilogramas da Berlinetta. Da beleza funcional do exterior até o interior espartano. Aquela bola de câmbio alta, os pedais e direção perfeitos em posição, peso e precisão. A maneira como o carro é pequeno e delicado, mas ao mesmo tempo feroz e incrivelmente veloz. E, é claro, a perfeita previsibilidade do comportamento. Um daqueles carros onde não se pode mudar nada, porque se tentar melhorar, estraga. Disse John Surtees na revista Classic & Sportscar:

“O centro de toda o projeto era aquele maravilhoso V-12 Testarossa de dois comandos. Sua potência combinava perfeitamente com a capacidade do chassis, e dava um balanço sublime ao carro. Quando colocaram um motor de quatro litros, mais tarde, logo as deficiências do chassi apareceram, e ficou óbvio que era necessário muito desenvolvimento, ou outro carro. Por isso o GTO foi competitivo por um curto período, mas foi um magnífico gran finale para a era do GT com motor dianteiro.”

Algum carro vale mais de 40 milhões de dólares, valor mínimo para um GTO original hoje em dia? Claro que objetivamente não. É um carro sem ar-condicionado, sem assistência alguma a nenhum comando, sem chave para trancar as portas. Ele vai esquentar seus pés e pode te deixar surdo se não tomar cuidado. Dentro dele, as soldas feitas as pressas para acabar o carro para alguma corrida permanecem expostas, lembrando um trabalho malfeito de algum aprendiz italiano numa tarde de segunda-feira 56 anos atrás. Por este mesmo motivo, a extrema funcionalidade de sua aparência, não pode ser classificado como uma obra de arte estática como um quadro de Van Gogh.

Não. Fico feliz em notar que o mais caro carro do mundo se justifica não estático, por sua beleza, ou por sua fama, ou mesmo por sua marca. Se justifica por ser uma criação profundamente humana, criado para uma função e usado sem dó nesta função. Não é obra de arte, é algo maior que isso, com mais dimensões, com barulho, com velocidade, com cheiro. E com drama, suor, tristeza e glória em medidas iguais.

Mais que isso. Somente dirigindo-o se entende o porquê o carro mais caro do mundo é também o mais fantástico carro esporte já criado. É dirigindo esportivamente que se enxerga o valor. Afinal de contas, incontáveis carros de corridas tem histórias de vitórias mais incríveis que esta pequena Berlinetta. Mas nenhum, aparentemente, é tão divertido de dirigir.

Neste mundo louco que acha que vai gerar valor com carros autônomos (quem dá valor para trem, ônibus e táxi?), é um fato que não devia ser esquecido…

MAO

Para saber mais (fontes):

Road & Track Junho 1997/ Janeiro 2000; Classic & Sportscar Janeiro 2001

Enzo Ferrari – Luca Dal Monte – 2016

Enzo Ferrari – Brock Yates – 1991

Bizzarrini – Winston Goodfellow – 2004

Ferrari – The Man and the Machines – Automobile Quarterly book edited by Stan Grayson – 1977

The unsung exploits of Giotto Bizzarrini – Griffith Borgeson – Automobile Quarterly Vol 23 Nr3 – 1985