Sou de uma geração jornalistas que se formou em máquinas de escrever e em jornais impressos. Pode parecer que não, mas faz muita diferença em como escrevo, coloco minhas ideias e me manifesto.

Por isso, preciso explicar algumas coisas primeiro. Pode ser algo totalmente inédito para quem nunca usou nada além de um computador, no qual basta apertar uma tecla para corrigir qualquer coisa, mas máquina de escrever nos obrigava a organizar o pensamento primeiro, pois os erros nos custavam um tempo precioso.

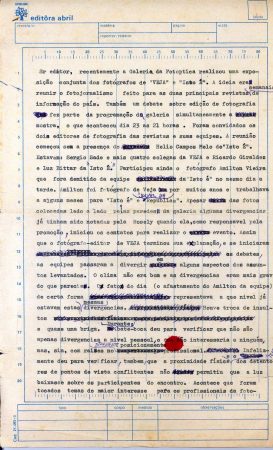

Numa época em que corrigir qualquer coisa significava tirar a lauda (aquela folha que usávamos e que tinha geralmente 70 espaços, eventualmente 80 em cada linha, os chamados “toques”, e um total de 20 linhas por folha) e datilografar tudo de novo, não era simples. No caso dos menos caprichosos, ou quando por uma feliz coincidência o erro era no final da linha, pegava-se uma régua, colocava-se sobre a lauda, cortava-se na mão e colava-se sobre outra lauda com o novo texto. Cola líquida, mesmo, daquela branca. Em priscas eras em reservatórios de vidro com pincel e tudo.

Depois houve uma modernização incrível com aquela de bastão. Em caso de “emergência”, cortávamos a lauda e remendávamos no meio da linha, mesmo, fazendo um degrau na lauda. O problema era nivelar a linha. Nada que a prática e a preguiça de datilografar tudo de novo nos impedissem.

Obviamente, isso era exceção. Como exceção era escrever alguma palavra à mão que porventura tivesse faltado. Tinha de ser raridade, pois o diagramador contava o número de linhas, multiplicava pelos 70 espaços da linha e calculava o total de caracteres + espaços para poder saber o espaço total do texto. E era muita maldade escrever muita coisa à mão, pois dificultava muito o trabalho dos diagramadores, de quem dependíamos muito e que se tornavam nossos amigos e quebravam muitos galhos.

Havia duas situações, dependendo do caso: já tínhamos espaços pré-formatados, como uma página com, sei lá, três textos de 2.800 toques, duas de 1.400 três fotos de x centímetros por x, e um anúncio de x centímetros por x. Ou então, uma página totalmente em branco para preencher. Ou um mix das duas coisas dentro de uma seção como, por exemplo, a de Economia, que foi onde eu mais trabalhei. Algumas páginas já pré-diagramadas e outras em branco.

Por que dei esta esta volta antes de começar minha coluna propriamente dita? Para explicar para quem não é jornalista e quem não foi editor, especialmente, como eu, como funciona meu cérebro. Concisamente ao escrever, embora nestas minhas escrevinhações tome tantas liberdades justamente por tratar de assuntos tão diversos.

Ah, e tem mais. Eram épocas de jornal impresso (no meu caso, mais de 20 anos) em que o custo da tonelada de papel era de US$ 800. Uma barbaridade. Por isso tínhamos de ser concisos nos textos e matérias com mais de 40 linhas eram raridades reservadas a análises nas edições de final de semana. Cansei de explicar plano econômico em pouco mais do que isso. Verdadeiros milagres, diga-se.

Com tantos anos como editora, sempre pensei como um texto ao ser escrito pode ser cortado, como pode ser feito o título de uma forma fácil, as legendas, en fim. O que minha mãe, argentina, chamava de “deformação professional”. Algo que está tão intrinsecamente em mim que não consigo deixar de fazer. As palavras sempre foram preciosas e precisas.

Por isso é que sou tão crítica com a imprensa e com novos jornalistas, criados em computadores que permitem que as coisas sejam apagadas e corrigidas tão facilmente. Isso impede o maravilhoso exercício de pensar o texto inteiro antes de sentar diante do teclado. Hoje a maioria vai cuspindo as coisas à medida em que lhes vem a cabeça. O texto não flui, as coisas não fazem sentido e as informações ficam incompletas. Ao mesmo tempo, a internet, com seu custo zero, permite que se fale interminavelmente sobre qualquer coisa. Não há compromisso com a concisão.

Não quero parecer ranheta, mas, correndo o risco de sê-lo (hoje estou impossível com as ênclises), é bom pensar no texto todo antes de começar a catamilhografar. É bom pensar no que o leitor gostaria de saber. É bom pensar se isso é relevante para a compreensão do assunto. É bom pensar se não estou escrevendo isso apenas porque atende a mim. Ao mesmo tempo, embora noticias em papel sejam raridade hoje, as pessoas leem textos mais curtos — quando leem algo além da manchete. Ou seja, ainda vale a máxima da precisão no texto. Informação, só a relevante e no contexto. Opinião é bem-vinda, mas é outra coisa.

E aí vem a minha pergunta: qual a relevância de dizer, no caso de um atropelamento, que o sujeito estava dirigindo “um carro de luxo”? Ou ainda, qual a relevância de noticiar que a vítima do atropelamento era uma diarista? Isso aconteceu em São Paulo, semana passada, e foi assim que a notícia foi divulgada pela maioria das televisões e alguns jornais escritos. Na velocidade que a criatura estava, aparentemente pelas testemunhas e pelo fato de ter matado a pessoa com tantos danos à mulher e ao veículo, ainda que o sujeito estivesse dirigindo um Brasília 1974 e a vítima fosse a terceira maior fortuna do planeta o resultado teria sido o mesmo. Com um detalhe: se fosse a terceira maior fortuna do planeta valeria menção, sim, pela importância da pessoa — outro conceito básico de Jornalismo.

Cansei desse Fla-Flu permanente, desse “nós contra eles” em tudo. No caso do atropelamento, parece que pelo fato de ser alguém rico, dazelite, que matou alguém humilde, é mais culpado. Certamente o sujeito não sabia que a pessoa em questão era diarista, que tinha muito menos dinheiro do que ele. Na velocidade em que estava não tinha como saber disso. Não mirou com essa intenção. Atropelou porque foi imprudente e teria matado qualquer um que estivesse naquele lugar, ainda que fosse um membro do clã Bezos ou Gates. Condição social dos dois não tem nada a ver, então, por que insistir nisso?

Foi assim todos os dias, a cada vez que falaram do caso, incluindo close no logo do veículo. Logo na sequência, noticiaram um acidente de um carro com três estudantes que saíram de uma balada e bateram num poste. Dois morreram e o motorista sofreu lesões. Não tinha habilitação e havia bebido. É só o que informaram. Não sabemos condição social, profissão, nada. Por que essa diferença? Vendo o carro, que foi mostrado de longe, me pareceu um carro popular mais antigo. Mas fora isso, nem consigo deduzir mais nada.

O motorista do tal “carro de luxo” atropelou uma pessoa num cruzamento em que não poderia estar mais rápido do que a velocidade que poderia ser alcançada por outro carro de passeio sem ser “de luxo”, logo, a informação é totalmente irrelevante e preconceituosa. Já os estudantes que bateram contra um poste, e foram filmados por uma câmera de segurança, estavam muito rápidos e se chocaram contra um objeto estático, não mereceram nenhum comentário. Volto a dizer, informação deveria ser concisa.

E é assim quase sempre. Basta que seja um carro mais caro para que seja feita a menção ao tal “carro de luxo”. Se o veículo é flagrado por uma radar de polícia com um repórter ao lado a 160 km/h numa rodovia em que o limite é 120 km/h, qual a diferença se é um “carro de luxo” ou um carro médio? Rio muito toda vez que prendem um traficante e mostram a casa dele no meio de uma favela — muitas vezes uma casa simples, mas de alvenaria e, milagre! — basta ter uma piscina para ser transformada pelos repórteres numa “mansão”. O mesmo quando se trata de um condomínio fechado — ainda que seja quase do tipo Minha Casa, Minha Vida.

Mudando de assunto: se tiver mais uma corrida de F-1 como esta última da Alemanha, acho que infarto. Que delicia! Adorei ver o Vettel sair de último e terminar em segundo (ainda que esteja longe de ser meu piloto favorito, para mim foi o piloto do dia), lamentei a saída do Leclerc (espero que corrijam essa saída de curva) e, pela primeira vez em muito tempo, a Ferrari acertou as estratégias e a Mercedes não. Pódio bem diferente do normal, muitas variações, fortes emoções. Que venha Hungria, um dos meus circuitos favoritos.

NG