Num dia besta desses aí, daqueles em que a gente está enfurnado no trabalho e nas obrigações diárias, eis que o MAO recebe um convite dos mais interessantes, e totalmente inesperado, vindo do vazio direto para minha telinha de computador: “Sábado dia 2 de abril, Torneio de regularidade Interlagos. Quer andar no Chevette?”

O convite veio de dois bons amigos virtuais: O Paulo Levi (dono do Chevette em questão) e o Milton Pecegueiro Rubinho (o piloto). Engraçado como o divino tem um jeito de animar a gente quando a gente mais precisa, mesmo sem a gente pedir…

Para quem não sabe, tenho uma longa história com Chevettes. Tive sete, e adorei cada um deles por todo tempo que os tive. Apesar de estar há alguns anos livre deste vício, para horror do pessoal do grupo de apoio (“meu nome é MAO e depois de 5 anos sem Chevette, eu escorreguei esta semana em grande estilo…”), resolvi mergulhar de cabeça na oportunidade e voltar ao meu passado por um dia pelo menos.

O Bob, que vai pilotar o Cadillac DeVille 1970 do leitor e amigo Douglas Loiola, que será o navegador, o PK e possivelmente outros editores, também estarão lá. Então os leitores estão convidados a nos encontrar neste sábado a partir das 12h00 e prestigiar o evento que é altamente autoentusiasta, e mesmo para quem não quer colocar o carro na pista vale a pena a visitação. Saiba mais: Torneio Interlagos.

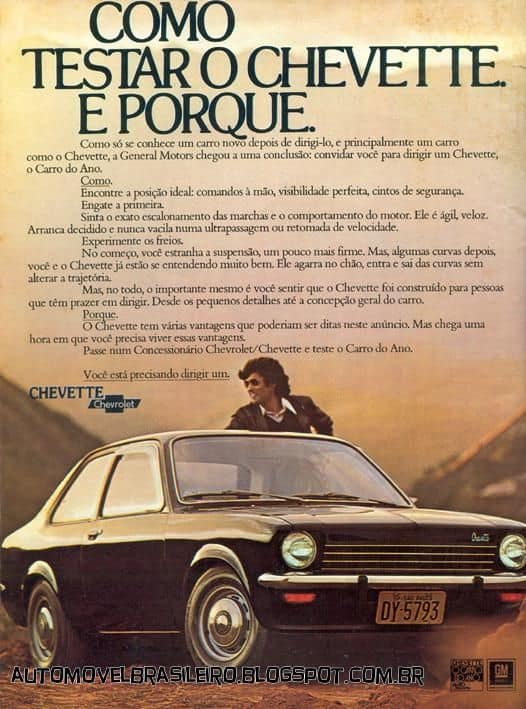

E para já ir pegando o clima, resolvemos reeditar um das muitas matérias que fiz sobre este incrível carrinho. Logo reeditaremos os outros.

Aqui no AE, nós gostamos de Chevette!

O TUBO PERFEITO

A estrada descia um morro. Do topo, podia-se ver a Imigrantes ao longe. Com o pé no fundo, o motorzinho com escapamento aberto gritava com vontade. Não era muito forte, mas o seu ronco áspero e entusiasmado sempre me dizia, mesmo acordando numa fria manhã, que estava lá para o que desse e viesse.

Logo no começo da descida, um “S”, longo e tranquilo, aparecia após algumas imperfeições no piso, as quais eram seguidas fielmente pela direção rápida, fazendo o volante de pequeno diâmetro dançar controladamente debaixo de minhas mãos. Com o “S” despachado, uma longa reta restava até a entrada da pista.

No fim da reta, uma longa curva para a esquerda começava com raio longo, para se fechar gradualmente até se tornar um cotovelo à direita, em direção quase oposta, bem na rampa de acesso à rodovia.

Vinha com o pé em baixo desde o começo (inclusive no “S”) e chegava a essa curva numa velocidade considerável. Conforme a curva final progredia, ia baixando as marchas. Entrava em quarta, daí terceira já freando, para cutucar uma segundinha no início do cotovelo. A frente do carro dava uma pequena deslizada na entrada da curva e imediatamente cravava o pé no acelerador, jogando o bichinho para dentro dela. A direção ficava leve progressivamente, a traseira saía, quase ultrapassando a frente, e o volante deslizava quase que sozinho para um contraesterço pronunciado, e completava a curva de lado, atravessado. O carrinho continuava gritando forte e ficava atravessado até quase metade da rampa de acesso, mas indo na direção certa.

Jogava a terceira de novo, e chegava na estrada bem rápido, já apto a acompanhar o fluxo do trânsito, um largo sorriso impresso em meu rosto até alcançar novamente a quinta marcha, lá na frente. Uma olhada no velocímetro era reveladora: em quinta, ainda estava apenas a 140 km/h. Toda essa diversão ocorrera a baixa velocidade.

Nunca mais me diverti tanto dirigindo um automóvel. Não conseguiria reproduzir exatamente aqui a sonoplastia da manobra descrita, mas vou tentar: quando a traseira saía, o motorzinho rugia ao subir de giro… o carrinho espocava, gritava, gemia em protesto, gerando um friozinho na espinha.

Quando a derrapagem começava, o carrinho parecia flutuar, deslizando suavemente. O barulho parece que sumia, e tudo acontecia em câmera lenta. Nesse momento único, que só consigo comparar ao que me contam os surfistas ser a sensação de pegar um tubo perfeito, meu controle do carrinho era absoluto. O acelerador e o pequeno e gordo volante dançavam a sinfonia que tocava com as mãos e o pé direito.

Incrível. Dirigir a mais de 200 km/h numa Autobahn por horas a fio é comparativamente chatérrimo, e potencialmente mais perigoso. Desde aquela época, mantenho os Chevettes próximos do coração.

O meu Chevettinho preto era quase original, um SL 1989, 1.6S a álcool, tirado zero quando era o mais barato carro nacional, contando apenas com pneus 195/60R14, um volante pequeno e “gordo” no aro, e escapamento antissocial. O volante é a melhor modificação: libera espaço para as pernas e torna a direção, muito leve com o volante original, num mecanismo exemplar em peso, velocidade e fidelidade nas sensações. Os pneus também amplificam a comunicação com o piso e tornam os limites de aderência mais aceitáveis. Já o escapamento é dispensável, apesar de estritamente necessário para um rapaz solteiro de 19 anos.

A controlabilidade quando dirigido vigorosamente é a principal qualidade dos Chevettes. Minha sobrevivência nos irresponsáveis anos da adolescência se deve muito mais à controlabilidade do carro do que à minha habilidade ao volante. A saudosa revista Motor 3, a melhor publicação especializada do Brasil no período em que existiu (década de 80), já dizia isso para um público incrédulo: o Chevette é o melhor carro nacional para andar rápido. Naquela época, era a mais absoluta verdade.

O Chevette foi o primeiro carro mundial da GM, tendo versões produzidas nos EUA, Europa, Japão, Índia, Austrália e América Latina. Porém, no seu lançamento, em 1973, já era um carro ultrapassado. A clássica configuração motor dianteiro e tração traseira já havia se tornado obsoleta desde o lançamento do Morris Mini Minor/Austin Seven (mesma fabricante, a British Motor Corporation), em 1959. Esse carro mostrava como seria o futuro desse tipo de veículo: motor transversal dianteiro e tração também dianteira.

Mas os motivos que levaram a essa configuração se tornar onipresente são um tanto escusos para o entusiasta: o grande ganho se encontra em custo do veículo, e não em eficiência dinâmica. Com o motor dianteiro, ganha-se também espaço interno e capacidade de tração em pisos “lisos” (barro, neve, maior peso sobre as rodas motrizes). Mas perde-se em todos os outros itens.

Vejam bem: um Mini, por exemplo, tem o seu motor à frente do eixo dianteiro, bem como o câmbio, que fica sob ele. Já um carro como o Chevette (e os BMW, Mercedes e Jaguar tradicionais), têm o motor apenas um pouco acima do eixo dianteiro, ficando grande parte deste e o câmbio inteiro em posição central-dianteira, propiciando melhor distribuição de peso. As forças que atuam no veículo em movimento também se distribuem melhor no Chevette: direção e a maior parte da frenagem nas rodas dianteiras, tração e freio-motor nas traseiras. É por esse motivo que os pneus em um Chevette bem ajustado duram “para sempre”. Na maioria dos carros atuais, as rodas traseiras estão apenas passeando junto com o condutor. Os balanços dianteiros e traseiros se mantinham pequenos, exemplificado pela versão hatch.

A controlabilidade dessa configuração é melhor também, como já exemplifiquei. Mas mesmo não sendo bem compreendido por todos, e obsoleto já no lançamento, o Chevette teve uma carreira de sucesso em nosso país por alguns motivos claros: era barato, extremamente durável e econômico. Foi o carro mais vendido no Brasil em 1983, superando o então líder Fusca.

Mas o eixo traseiro rígido era horrível, pois a massa não-suspensa alta provocava pulos indesejáveis. Mas, como já disse, a controlabilidade era pouco influenciada por ele. O espaço interno, especialmente no banco traseiro, também era sofrível.

Um dos itens mais controversos do Chevette era o famoso volante enviesado para a direita. Ao contrário do que muitos pensam, não se tratava de erro de projeto, mas sim, segundo fontes, o fruto de uma extensa pesquisa americana que apontava ser essa a melhor posição ergonômica para o volante em 90% dos casos. Hoje, essa conclusão da pesquisa se mostra ridícula, mas alguém teve que tentar para provar tal coisa. No facelift de 1983 a GM acertou a posição no desenho do volante, fazendo com que esse mudasse sua posição relativa dependendo do ângulo de esterçamento. Mais um motivo para se descartar o volante original…

A fama de lento que o carrinho tem até hoje se deve principalmente ao motor inicial do carro, de 1,4 litro e a gasolina. Esse motor era o único até 1982, quando foi lançado o 1,6 a gasolina. Era um motor pesado e projetado para economizar combustível, portanto não muito interessante. Mas as versões 1,6 litro a álcool, com maior taxa de compressão, tinham muita vontade de andar rápido, para quem ignorasse o barulho e vibração a altas rotações e pisasse com vontade para vencer o longo e inútil curso do pedal de acelerador (especificado visando economia de combustível). Os 1.6S chegavam a ser competitivos em eficiência aos famosos AP 600 VW da época. E mesmo o 1,4 não devia nada aos seus competidores da época, se você fizesse o bicho gritar. Como se deve.

O câmbio era pesado e de acionamento duro, principalmente quando frio. Mas possibilitava trocas de marcha precisas e rápidas, e aguentava bem as punições infligidas pelos mais apressados.

Recebeu vários facelifts em sua longa (20 anos) existência. Em 78, mudou a dianteira, em 80, a traseira (e foram lançados o hatch e a perua Marajó).

Em 83, um extenso facelift aos 10 anos de idade lhe deu sobrevida, pois veio acompanhado de motores 1,6 litro a álcool e câmbio de 5 marchas. Logo apareceu também a picape Chevy 500, que viveu mais que o próprio Chevette. O ano de 1987 trouxe outro facelift, esse menor, e em 1988 apareceu o motor 1.6S. Em 1992, uma infeliz versão Júnior de 1 litro apareceu para combater o Uno de igual cilindrada, mas teve vida curta. O último Chevette , um L 1.6S, saiu da linha de montagem em São José dos Campos em 1993, para dar lugar ao Corsa. A Chevy 500 ainda viveu até 1994. Comprei uma das últimas, pois sabia que iria sentir falta delas.

O Corsa, apesar de muito mais moderno que o Chevette, e superior a esse em eficiência do motor (relativa à cilindrada), espaço e conforto, foi um passo atrás para o entusiasta. Este não passa de mais um módulo de transporte, e dinamicamente muito inferior. Sua interface com o motorista é o oposto do Chevette: nada é informado, apenas as tarefas que lhe são impostas são despachadas sem drama. O Chevette era um companheiro, exigindo determinação e um mínimo de habilidade, mas recompensando os seus amigos com diversão perene. Estava sempre disposto a ser usado com vontade e sem dó, e não pedia nem óleo em troca. Sua personalidade era forte e palpável. No Chevette, qualquer que fosse o meu estado de espírito no dia, uma voltinha naquela estrada, pegar aquele tubo perfeito, resolveria. Está aí a diferença: o carrinho fazia bem à alma, como todo bom e velho amigo.

E amizade, sabemos, não tem preço.

MAO